Wenn Erinnerungen und die Fähigkeiten, den Alltag zu meistern, immer mehr verschwinden, dafür Verhaltensstörungen auftreten, kann die Alzheimer-Krankheit die Ursache dafür sein. Foto: Milana – KI-generiert/stock.adobe.com

Alzheimer-Erkrankung: Die Versorgung neu denken – Wie erreichen Fortschritte die Patienten?

Große Fortschritte in Diagnostik und Therapie der Demenzerkrankung Alzheimer sind in nächster Zukunft zu erwarten. Sie werden die bisherige Behandlung der Krankheit auf den Kopf stellen. Was muss passieren, dass diese Innovationen bei den Menschen ankommen?

Die Antworten gibt Oliver Stenzel, Associate Director External Engagement beim forschenden Pharmaunternehmen Lilly Deutschland, im Gespräch mit Pharma-Fakten.de.

Durchbruch mit neuen Medikamenten

Marktbreit, eine kleine Stadt zwischen Weinbergen am Main. Das Haus? Einen Steinwurf vom Wasser entfernt. Hier hat der Psychiater Dr. Alois Alzheimer die ersten Jahre seines Lebens verbracht. Nach ihm ist die Demenzerkrankung benannt, die Menschen so fürchten, weil sie schleichend das eigene Ich zerstört. Alzheimer beschrieb die Krankheit erstmals 1906 und legte damit die Grundlagen für die moderne Demenzforschung.

Das Haus gehört heute dem forschenden Pharmaunternehmen Lilly, das es in den 1990er-Jahren erwarb. Dort werden Führungen angeboten und es kann für Veranstaltungen genutzt werden. Seit mehr als 35 Jahren forscht das Unternehmen an Diagnostika und Therapien, über 10 Milliarden Euro sind seitdem investiert worden.

Nun scheint es einen Durchbruch zu geben: Mit dem Antikörper Lecanemab ist in Europa erstmals ein Arzneimittel zugelassen, das an einer der Ursachen für die Erkrankung, den so genannten Amyloid-beta-Ablagerungen, ansetzt und sie reduziert. So kann das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt werden. Einem weiteren Antikörper – Donanemab – hatte die EU-Zulassungsbehörde EMA vor kurzem die Zulassung verweigert, was unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Neurologie scharf kritisiert hatte. Im Alzheimer-Haus in Marktbreit fordert Oliver Stenzel, die Möglichkeiten einer frühen Diagnose zu verbessern und Therapie-Netzwerke zu etablieren.

Ein erstes Medikament zur Behandlung von Morbus Alzheimer ist zugelassen, weitere sind in der Pipeline. Was verändert sich?

Oliver Stenzel: Die Therapieangebote verändern alles. Wir können nun die Krankheit aus der Pflegeperspektive herausholen und in der Versorgung verankern. Bislang konnte man Symptome lindern, musste aber dem Krankheitsverlauf zuschauen. Die neuen Therapien werden den gesamten Umgang mit der Alzheimer-Krankheit ändern und helfen, mehr Aufmerksamkeit auch auf Prävention und Früherkennung zu lenken.

Wie meinen Sie das?

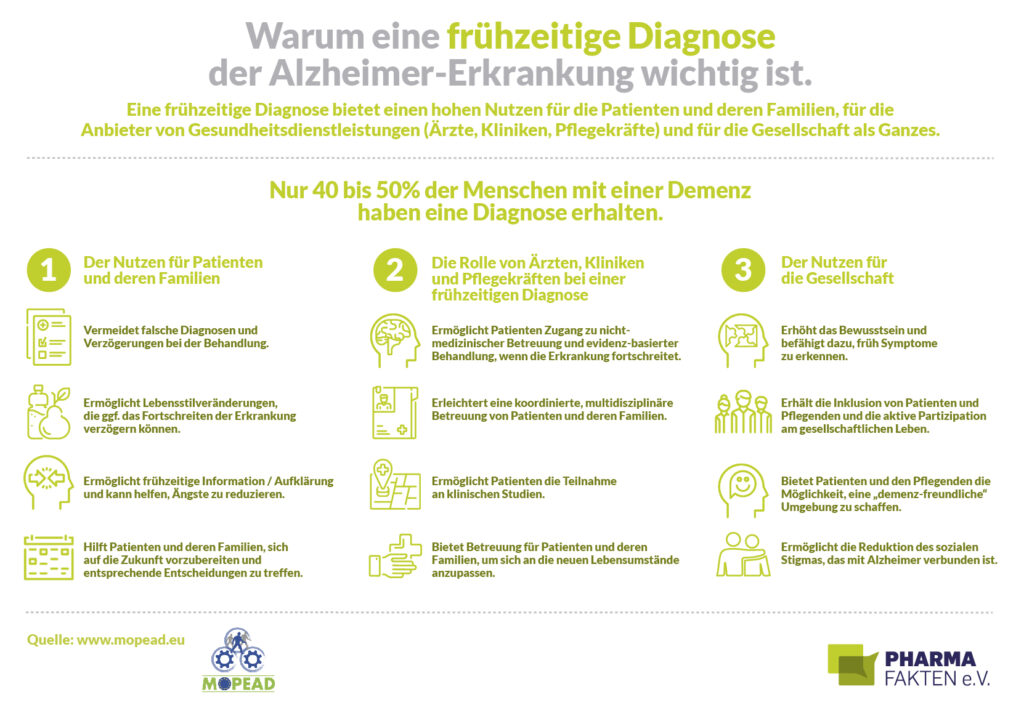

Stenzel: Wir haben klar definierte Risikofaktoren, die mit der Erkrankung assoziiert sind, wie Blutdruck, Diabetes, Rauchen oder Hörverlust: Wir könnten also viel mehr gezielte Prävention betreiben. Außerdem müssen wir viel früher und genauer diagnostizieren, denn dann können sich die Menschen durch Lebensstiländerungen noch einige Jahre die Gesundheit erhalten. Außerdem haben wir jetzt erstmals eine kausale Behandlungsmöglichkeit und weitere werden folgen. Richtig ist aber auch: Die Alzheimer-Versorgung der Zukunft muss mitten in der Gesellschaft stattfinden. Sie darf nicht nur medizinisch, sondern muss sozial gedacht werden – Stichwort Stigmatisierung. Alzheimer ist kein bloßes Schicksal des Alterns – das Bewusstsein dafür werden neue Diagnostika und Therapien schärfen.

Wie komme ich denn zu einer frühen Diagnose?

Stenzel: Frühe Diagnosen sind häufig getriggert durch informierte Patienten und ihre Angehörigen, die diesen Prozess anstoßen. Das Gute ist ja, dass wir in Deutschland eine gute Infrastruktur haben. Es gibt zahlreiche spezialisierte Gedächtnisambulanzen. Aber wir haben einen komplexen Patientenpfad, der bis zur Diagnose mehrere Stationen umfasst. Gedächtnisstörungen werden oftmals nicht als eine dringliche Erkrankung verstanden, da kann es schon Monate bis zu einem Termin beim Neurologen dauern. Viele der Patientinnen und Patienten geben hier auf und denken vielleicht doch an „altersbedingte Probleme“. Obwohl wir in Deutschland alle Instrumente für eine Differential-Diagnostik zur Verfügung haben, fallen viele durchs Raster. Weil ihr Zugang in die Versorgung nicht klar geregelt ist.

Was muss passieren?

Stenzel: Wir müssen neu denken, denn es beginnt ein neues Zeitalter. Deshalb haben wir im Raum Köln das Pilotprojekt ALFie gestartet. ALFie steht für Alzheimer – Leitliniengerechte Früherkennung in Köln. Der Hintergrund: Um unsere neue Behandlungsleitlinie werden wir international beneidet. Sie setzt auf Frühdiagnostik und gibt Ärztinnen und Ärzten Empfehlungen zu Diagnose und Behandlung an die Hand. Doch in der Realität scheitert es noch oft an der Umsetzung, Leitlinien brauchen Jahre, bis sie flächendeckend eingeführt sind. Nun war die Frage: Wie ändern wir das?

Für dieses Pilotprojekt bot sich der Raum Köln an, weil die Versorgungsstruktur für Alzheimer schon gut ist; dort gibt es beispielsweise so genannte Demenzboards, wo interdisziplinär über den besten Behandlungspfad entschieden wird. Bei ALFie geht es darum, einen sektorenübergreifenden Versorgungspfad zu etablieren, in dem alle Akteure – die Hausärzte, die Neurologen, die Gedächtnisambulanzen, die öffentlichen Beratungseinrichtungen – miteinander vernetzt sind. Da geht es natürlich auch um finanzielle Fragen, denn für einige Elemente der Leitlinie gibt es keine entsprechende Honorierung.

Wo steht ALFie heute?

Stenzel: Es ist zunächst ein Pilotprojekt. Die Plattform wird gerade aufgebaut und soll bis Ende des Jahres stehen. In der Projektplanung wurde schnell klar: Wir brauchen eine digitale Lösung, um die verschiedenen Akteurinnen und Akteure in einem Netzwerk zusammenzubringen. Nur so können wir effizienter werden, denn es geht um Terminvergaben, Wartezeiten, Doppeldiagnostik. Also haben wir gesagt: Wir nutzen die neue digitale Patientenakte, und integrieren sie in dieses Netzwerk. Nun hat jeder die Möglichkeit, seinen Patienten, seine Patientin in die nächste Versorgungsstufe zu überweisen, wo die Gesundheitsdaten bereits einsehbar sind und jeder Arzt für seinen Patienten beim nächsten Arzt auch direkt Termine buchen kann.

Könnte das eine Blaupause für das gesamte Land sein?

Stenzel: Das müssen wir sehen. Wir haben in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Bedingungen; z.B. im ländlichen Raum. Aber ALFie soll modellhaft zeigen, in welche Richtung wir uns bewegen müssen. Wir brauchen regionale Lösungen und im Idealfall können wir diese Regelungen dann skalieren.

Aber ohne die Bildung von Netzwerken wird es nicht gehen, oder?

Stenzel: Davon gehe ich aus. Denn es ist eine interdisziplinäre Versorgung, in die verschiedene Fachgruppen einbezogen werden müssen. Und der Faktor Zeit wird immer wichtiger, gerade wenn die neuen Therapien kommen. Und dabei helfen die Netzwerke: Sie sind strukturierter, effizienter und schneller.

Wie weit werden digitale Tools die Alzheimer-Versorgung verändern?

Stenzel: Sehr stark. Auch hier sind wir als Lilly aktiv. Wir unterstützen das Deutsche Zentrum für Neurogenerative Erkrankungen, kurz: DZNE, bei einem Versorgungsprojekt über 2 Jahre mit 1,3 Millionen Euro. Kern ist eine digitale App, wo wir schauen wollen, ob ein kognitiver Test zu Hause dem Mediziner den ersten Diagnostik-Schritt in der Praxis abnehmen kann. Diese App mit dem Namen neotivCare ist das Ergebnis einer Ausgründung aus dem DZNE in Magdeburg und damit aus der deutschen Grundlagenforschung entstanden. Diese Studie soll zeigen, ob wir auf diesem Weg schneller und früher zu Diagnosen im Frühstadium der Alzheimer-Krankheit kommen.

Ein weiteres Projekt, das wir unterstützen, ist das digitale, webbasierte Alzheimer-Qualitätshandbuch, eine Initiative der Berufsfachverbände aus Neurologie, Psychiatrie und Nervenheilkunde. Auch dieses Angebot soll dabei helfen, die wissenschaftliche Evidenz der Leitlinie praxistauglich in Versorgungsstandards zu übersetzen.

Als forschendes Pharmaunternehmen reicht es also nicht aus, Arzneimittel zu entwickeln? Sie sehen es auch als Ihre Aufgabe an, die Versorgungsstrukturen zu verbessern?

Stenzel: Die Entwicklung der Therapien allein reicht nicht aus, denn sie brauchen einen Weg, sodass diese zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Patienten gelangen. Die Versorgungsstrukturen entscheiden darüber, ob Therapien, wenn sie zugelassen worden sind, auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Wir sind überzeugt: Die Aufgabe, die Alzheimer-Versorgung neu zu gestalten ist so groß, dass die Beteiligten sie nur gemeinsam bewältigen können. Hierzu leisten wir gerne unseren Beitrag.

Info

Weitere Informationen und Hintergründe zu Demenzerkrankungen in der Pharma-Fakten-Themenwelt „Im Fokus: Demenz“.

Erschreckende Zahlen: Noch viel mehr Demenz-Fälle in Sicht

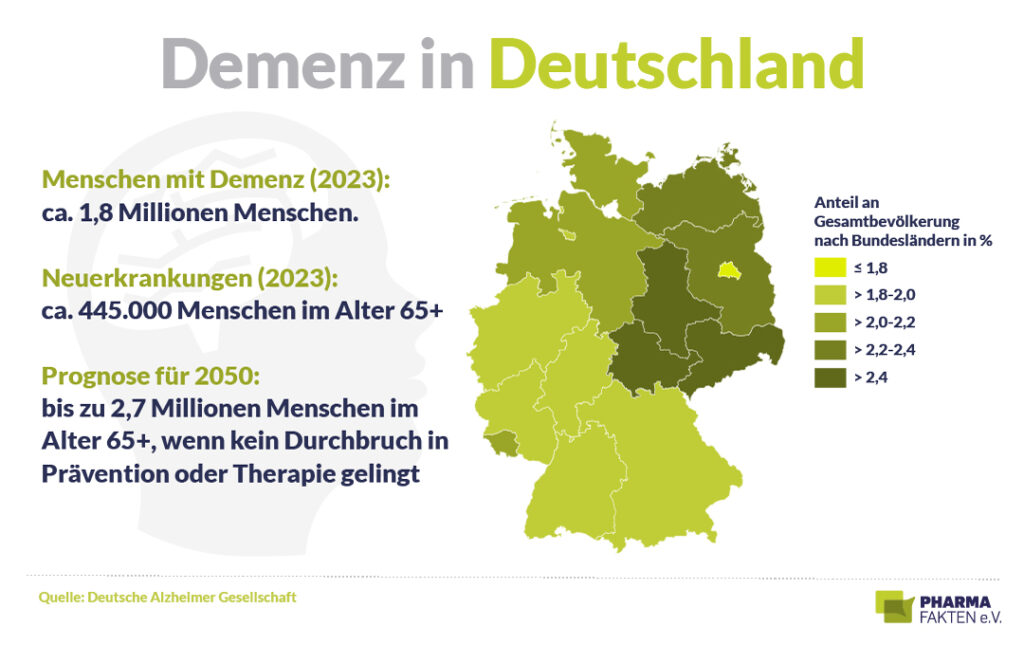

Allein 2023 sind in Deutschland zwischen 364.000 und 445.000 Menschen im Alter von 65+ neu an einer Demenz erkrankt. Rund 1,8 Millionen Menschen leben insgesamt mit der Diagnose; die meisten sind Frauen (1,2 Millionen). Die Zahlen werden weiter steigen, weil auch die Lebenserwartung steigt – und Alter ist der häufigste Risikofaktor.

„Liegt die Prävalenz bei den 65- bis 69-Jährigen noch bei 1,85 Prozent, steigt sie auf über 36 Prozent bei den über 90-Jährigen“, heißt es im Infoblatt „Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen“ der Deutschen Alzheimer Gesellschaft – ein mächtiger Sprung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet im Jahr 2050 mit weltweit 139 Millionen Menschen, die unter einer Demenz leiden; in Deutschland könnten es dann zwischen 2,3 und 2,7 Millionen Menschen sein. Das gilt unter der Voraussetzung, dass es in den kommenden Jahren nicht gelingt, in Prävention und Therapie von Erkrankungen wie Alzheimer deutliche Fortschritte zu erzielen.

Auch das Statistische Bundesamt (Destatis) hat wenig gute Nachrichten: Mit 10.100 Toten im Jahr 2023 wurde ein neuer Höchstwert registriert – das ist auf die vergangenen 20 Jahre hinweg betrachtet, eine Verdopplung. pm