Intelligente Prävention und Früherkennung, innovative Diagnostika, Arzneimittel und digitale Technologien: Gelingt es die Versorgungsstrukturen so aufzustellen, dass die Innovationen bei den Menschen im Land ankommen, würde das einen Kampf gegen Brustkrebs ermöglichen, der so präzise wie noch nie ist. Foto: Gorodenkoff/stock.adobe.com

Täglich 166 neue erbliche Krebsfälle in Deutschland: Präzision in Diagnose und Therapie rettet Leben

„Innovative Therapien bei Brustkrebs: Da geht die Post ab“, weiß Gynäkologin Prof. Dr. Nadia Harbeck. Was eine gute Nachricht ist, stellt gleichzeitig eine große Herausforderung dar: für medizinische Fachkräfte, die den Überblick angesichts dieser Wissensexplosion behalten wollen; für die Versorgungsstrukturen, die nicht ausreichend auf neue Behandlungskonzepte eingestellt sind. Es muss sich etwas ändern – sonst sind die Patientinnen die Leidtragenden.

Nicht nur in der frühen, heilbaren Situation, auch für metastasierten Brustkrebs „tut sich unglaublich viel“, sagt Prof. Dr. Nadia Harbeck. Sie leitet das Brustzentrum und die onkologische Tagesklinik der Frauenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Auf dem Vision Zero Summit in Berlin warf sie einen Blick auf die Arzneimittelzulassungen der jüngsten Vergangenheit – darunter zielgerichtete Medikamente und Immuntherapien, welche die Behandlung von Krebs auf den Kopf stellen.

Innovationen: Von der Forschung in die Versorgung?

„Ich sehe anhand meiner eigenen Familiengeschichte, wie der Forschungsfortschritt sich in medizinischen Versorgungsfortschritt umgesetzt hat“, machte Dr. Stefanie Houwaart, Koordinatorin des Wissenschaftlichen Beirats des BRCA-Netzwerks, deutlich. Gemeinsam mit Prof. Dr. Rita Schmutzler, Uniklinik Köln, moderierte sie die Veranstaltung.

Dass es die Früchte der Forschung in die Versorgung schaffen, ist keine Selbstverständlichkeit: Immer mehr Medikamente greifen ganz spezifisch an bestimmten Tumormerkmalen an – ihre Wirkung können sie nur dann voll entfalten, wenn bei den Patientinnen eben diese Merkmale vorliegen. Ob das der Fall ist? Dafür braucht es eine Testung. Prof. Dr. Wolfgang Janni, Direktor der Frauenklinik am Uniklinikum Ulm, verwies auf eine Publikation, „die zeigen konnte, dass eine molekulare Diagnostik beim metastasierten Brustkrebs und die daraus resultierende Therapie zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens führt.“ In Deutschland werde das „zunehmend flächendeckend und strukturiert“ umgesetzt – dank des Netzwerks für Personalisierte Medizin, eine Kooperation von 26 Unikliniken. Und trotzdem gibt es Luft nach oben: „Keine Patientin kann verstehen, warum ein Medikament zugelassen wird, aber der [therapierelevante] Test erst ein halbes Jahr später vergütet wird“, kritisierte Harbeck.

Brustkrebs: Neue Therapien, neue Herausforderungen

„Früher war Onkologie: Da ist der Chemostuhl, da sitzt der Patient, das geht 3 Stunden, dann kommt der nächste Patient“, fasste die Ärztin zusammen. Das hat sich mit den neuen Behandlungsmöglichkeiten grundlegend geändert. 2022 wurden 72 Prozent mehr orale Tumor-Therapeutika abgegeben als noch 2013. Solche Tabletten können die Patientinnen zuhause einnehmen, „aber sie brauchen genau die gleiche onkologische Expertise, sie brauchen Rücksprache, wenn es Nebenwirkungen gibt, man muss eine Dosis verändern, anpassen, vielleicht mal eine Pause machen“. Harbeck resümierte: „Darauf sind wir nicht vorbereitet.“

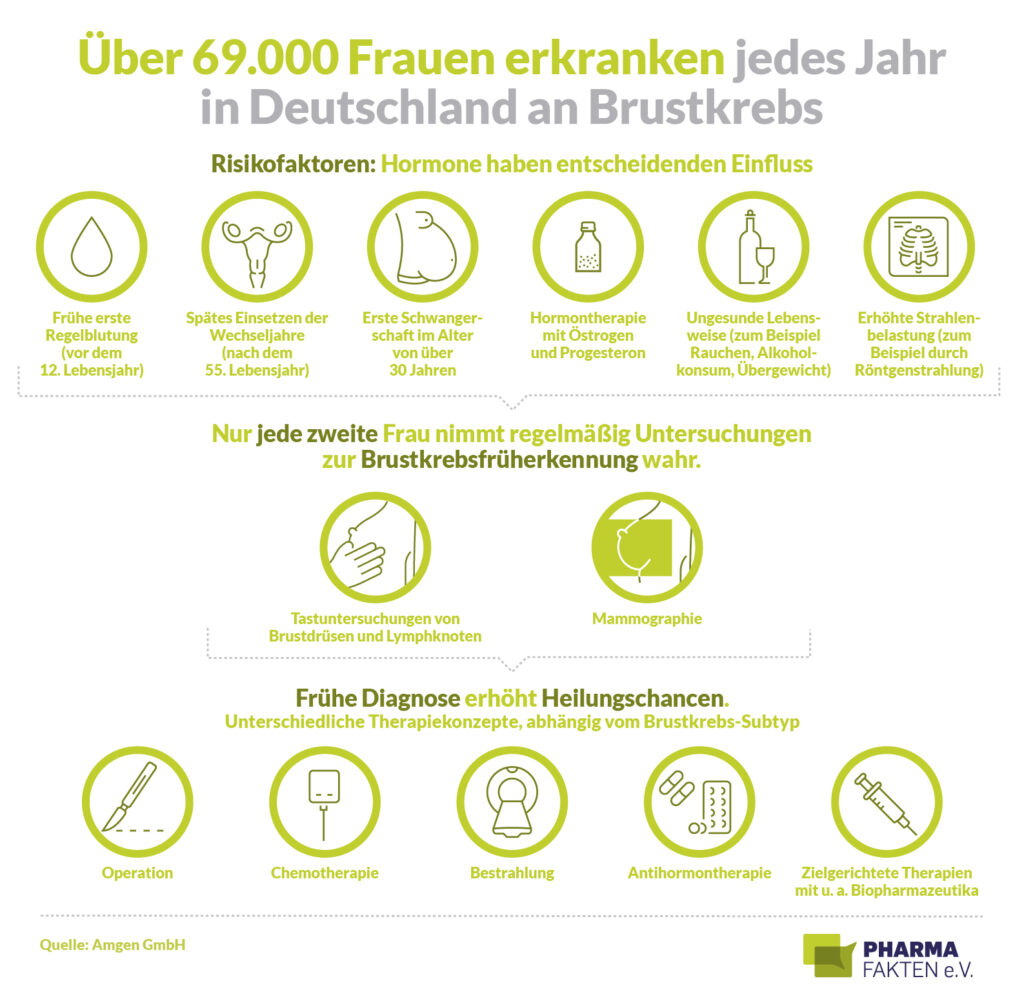

Kliniken würden die oralen Therapien „kaum vergütet“ bekommen. Und es mangele an Personal, das Betroffene über mehrere Jahre intensiv begleitet. „70.000 neue Brustkrebsfälle im Jahr, davon kriegen vielleicht 40.000 diese Medikamente – wer soll das machen, wer soll den Patientinnen da weiterhelfen?“

„Ideenwerkstatt Brustkrebs“ soll medizinische Versorgung pushen

Deshalb haben sich in einer „Ideenwerkstatt Brustkrebs“ Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen fachgruppenübergreifend, multidisziplinär, interprofessionell zusammengesetzt und darüber nachgedacht: Die gesamte gynäko-onkologische Versorgungslandschaft muss gestärkt werden – zum Beispiel durch mehr Entbürokratisierung, mehr Digitalisierung. „Und wir müssen vor allem auch die Spezialisierung auf orale Tumortherapien verbessern“, befand Harbeck. Interessierten niedergelassenen Ärzten aus Gynäkologie und Onkologie könnten Weiterbildungen angeboten werden.

Pflegeexperte Timo Gottlieb, Westdeutsches Tumorzentrum Essen, machte deutlich, welch große Rolle Pflegekräfte spielen. Eine onkologische Pflege sei flächendeckend umsetzbar – wichtig seien jedoch unter anderem Möglichkeiten zur Spezialisierung in der Aus- und Fortbildung, eine rechtliche und finanzielle Absicherung pflegerischer Leistungen und eine gesteigerte Attraktivität des Berufs durch die Vergütung.

Der Handlungsdruck ist groß – und wird nicht geringer: Denn mit den Innovationen von heute ist längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Künstliche Intelligenz könnte künftig in vielen Bereichen dazu beitragen, die Medizin effektiver zu machen, etwa bei der Prognoseeinschätzung. Große Hoffnungen liegen auch auf der Liquid Biopsy, einer minimal-invasiven, molekulardiagnostischen Methode, die es beispielsweise ermöglicht, einen Rückfall zu erkennen, bevor er über die klassische Bildgebung ersichtlich ist. Notwendig wäre hierfür eine intensivierte Nachsorge von Patientinnen, wie es sie heute in der Regel nicht gibt.

Mit Präzision gegen erblichen Krebs

Intelligente Prävention und Früherkennung, innovative Diagnostika, Arzneimittel und digitale Technologien: Gelingt es die Versorgungsstrukturen so aufzustellen, dass die Innovationen bei den Menschen im Land ankommen, würde das einen Kampf gegen Krebs ermöglichen, der so präzise wie noch nie ist.

Tamara Hussong Milagre, Gründerin der Patientinnenorganisation EVITA in Portugal, weiß, wie wichtig das ist. Sie selbst hat eine Genmutation von ihrem Vater geerbt, die das Risiko für Krebserkrankungen erhöht und „alle Verwandten väterlicherseits umgebracht“ hat. Zusätzlich hat sie ihre Mutter an Brustkrebs verloren. „Der einzige Grund, warum ich hier heute stehe, ist, weil ich von meiner Prädisposition wusste, bevor mich der Krebs frühzeitig überraschen konnte.“ Eine genetische Veranlagung für Krebs: Das brauche „Präzision in allem“ – Präzisionsdiagnose, Präzisionsprävention, Präzisionsscreening, Präzisionsbehandlung.

In Deutschland gibt es laut der Expertin 166 neue erbliche Krebsfälle pro Tag. Etwa 80 Prozent der Betroffenen wissen nichts von ihrer Veranlagung und dem damit verbundenen Krebs-Risiko. Dabei habe erblicher Krebs das „größte Potenzial für Prävention und frühzeitige Diagnose“. Hussong Milagre betonte: „Sobald die genetische Veranlagung einer Person identifiziert ist, können wir die ganze Familie retten. Der Genträger kann seine Geschichte neu schreiben: Er hat einen personalisierten Überwachungsplan, der lange vor jedem Volksscreening beginnt.“ Und er kann sich für präventive Maßnahmen und Operationen entscheiden.

„Ich gehe bis heute auf Beerdigungen von Müttern oder Vätern von kleinen Kindern – das ist nicht tragbar.“ Doch Hussong Milagre ist kein Mensch, der abwartet, bis jemand anderes etwas ändert. Als Gründerin von EVITA will sie aktiv dazu beitragen, dass mehr Menschen über ihr individuelles Krebsrisiko informiert sind. Die EVITA-Plattform ist ein digitales Tool, das für alle Interessierten zugänglich ist. Zu finden ist dort unter anderem ein Fragebogen zur Krebssyndrom-Risikobewertung. Je nach Ergebnis können die User eine Beratung bei einer Genetikerin erhalten. Von aktuell 2881 Nutzern haben 74 Prozent den Fragebogen ausgefüllt: Bei 80 Prozent von ihnen wurde ein erhöhtes Krebsrisiko festgestellt. Hussong Milagre erklärt sich das damit, dass vor allem diejenigen den Fragebogen ausfüllen, die zum Beispiel mehrere Tumorerkrankungen in der Familie haben. Ihr Fazit: „Es gibt viel zu tun, viele Leben zu retten – packen wir es an.“ pm/Pharma-Fakten.de