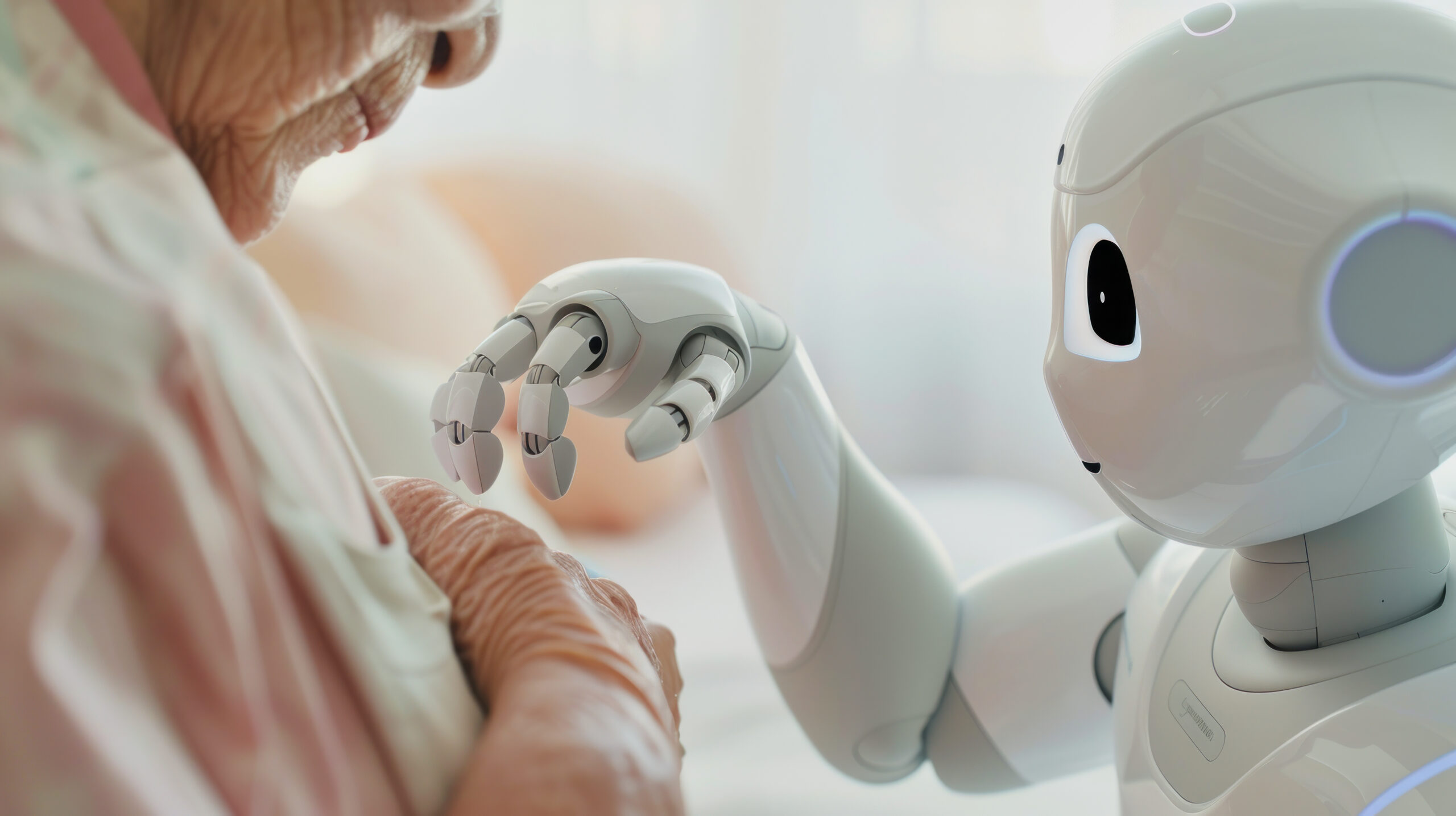

Allein in der Altenpflege fehlen aktuell mehr als 150.000 Fachkräfte, um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten. In den kommenden zehn Jahren werden rund 500.000 Pflegefachkräfte in Rente gehen werden. Können Roboter ihren Platz in der Pflege ersetzen? Foto: Claudia Nass — KI-generiert/stock.adobe.com

Roboter und Künstliche Intelligenz – Was hilft gegen den bedrückenden Fachkräftemangel in der Pflege?

In der Pflege herrscht schon jetzt ein Mangel an Fachkräften – und die Zahl der Pflegebedürftigen wächst. Können künftig Roboter dazu beitragen, den Pflegenotstand zu lindern? Ihr Einsatz wirft Fragen auf. Wie er ethisch zu bewerten ist, damit befasst sich der Theologe Christof Mandry von der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Ein Roboterarm surrt zum Bett und hilft dabei, einen 90-jährigen Mann auf einen Toilettenstuhl zu setzen. Ein Gerät misst automatisch seinen Blutdruck und erinnert ihn daran, seine Medikamente zu nehmen. Sollte er einmal stürzen, alarmiert der Teppich vor seinem Bett, der mit Sensoren ausgestattet ist, den Notruf. Sieht so die Zukunft der Pflege aus? Möglich – vielleicht aber auch ganz anders.

„Es sind viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für Roboter in der Pflege denkbar“, sagt Christof Mandry, Professor für Moraltheologie und Sozialethik an der Goethe-Universität. „Damit sind aber immer ethische Fragen verbunden.“ Es gehe etwa um Sicherheit, um Datenschutz, um Menschenwürde. Um die Frage, was möglich ist und was wir davon überhaupt wollen. Und darum, wie der Einsatz von Robotern den Pflegeberuf in Zukunft verändern könnte.

Notstand in der Pflege wird sich verschärfen

Dass sich der Pflegeberuf verändern muss und wird, ist klar: Es leben immer mehr alte Menschen in Deutschland, die pflegebedürftig werden. Schon heute herrscht in der Pflege Personalmangel. Im Alter so lange wie möglich eigenständig zu bleiben – und danach liebevoll und mit Sorgfalt gepflegt zu werden, das wünschen sich wohl die meisten von uns. Allerdings fehlen laut dem gemeinnützigen Verein „Deutsches Pflegehilfswerk“ in Deutschland bereits jetzt allein in der Altenpflege mehr als 150.000 Fachkräfte, um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten. Und schon jetzt kommt es immer wieder vor, dass ambulante Pflegedienste keine Pflegebedürftigen mehr annehmen – oder ihre Leistungen einschränken müssen, weil Personal fehlt.

Keine rosigen Aussichten also. Und die Berechnungen von Instituten und Stiftungen weisen alle in die gleiche Richtung: Der Bedarf an Pflegeleistungen wird weiter wachsen. Laut Statistischem Bundesamt wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland bis 2055 um 37 Prozent zunehmen. Damit würde die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland von rund 5 Millionen (Ende 2021) auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen. Hinzu kommt, dass bereits in den kommenden zehn Jahren rund 500.000 Pflegefachkräfte in Rente gehen werden. Das wird die jetzt schon schwierige Lage zusätzlich verschärfen. Es mangelt an Nachwuchs – und die Abbruchquoten während der Ausbildung sind hoch.

Roboter als Helfer bei körperlich herausfordernden Pflegeaktionen

Können Roboter dabei helfen, diese Lücke ein Stück weit zu schließen? Etwa, indem sie Pflegenden bestimmte Arbeiten abnehmen? „Eine Idee ist, dass Roboter den Beruf attraktiver machen könnten, indem sie schwere Tätigkeiten oder Routineaufgaben übernehmen“, sagt Prof. Mandry. Zu den körperlich anstrengendsten Aufgaben in der Pflege zählt es, jemanden etwa aus dem Bett auf die Toilette und wieder zurück zu heben, oder eine Person, die sich nicht mehr selbst bewegen kann, in ihrem Bett umzulagern.

Das belegen auch offizielle Daten: Laut einer Erhebung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ist die körperliche Belastung in der Pflege überdurchschnittlich hoch – so klagen beispielsweise rund 85 Prozent der Befragten über Muskel-Skelett-Beschwerden. Ein Roboter könnte hier womöglich helfen.

Drei Arten von Robotern für die Altenpflege

Doch nicht alle Roboter nehmen schwere Arbeiten ab. Andere könnten Kommunikationspartner sein oder zum Beispiel Menschen waschen. Was bedeutet es für die Pflege, die seit jeher mit sehr engem menschlichem Kontakt verbunden ist, wenn Roboter Einzug halten? „Das hätte natürlich viele Folgen, nicht nur für die Gepflegten, sondern auch für die Pflegenden, ihr Selbstverständnis und das Berufsbild“, sagt Mandry. Damit hat sich der Deutsche Ethikrat befasst und 2020 die Stellungnahme „Robotik für gute Pflege“ herausgegeben. Darin unterscheidet er drei Arten von Robotern in der Pflege: Assistenzroboter, Monitoring-Roboter und soziale Roboter, die als Begleiter dienen.

Assistenzroboter unterstützen Pflegende und Gepflegte bei ihren Aufgaben. Es handelt sich laut Ethikrat oft um recht einfache Systeme, die sich auf eine einzelne Serviceleistung beschränken. Sie könnten zum Beispiel beim Trinken oder der Körperpflege helfen oder Medikamente bereitlegen. Zu solchen Robotern zählen auch Hebehilfen. Sie könnten nicht nur anstrengende Tätigkeiten abnehmen oder erleichtern, sondern es auch pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, länger zu Hause zu leben.

Monitoringroboter wiederum können beispielsweise bestimmte Körperfunktionen wie Puls oder Blutdruck überwachen oder Menschen mit Gedächtnisproblemen daran erinnern, etwas zu trinken oder ihre Medikamente einzunehmen. „Auch sie können dazu beitragen, dass Menschen länger eigenständig in ihrer häuslichen Umgebung leben können“, sagt Mandry.

Und schließlich gibt es noch eine dritte Sorte von Robotern, die als soziale Systeme ausgestaltet sind. Sie ähneln zum Beispiel Robben wie „Paro“ oder Hunden wie der Roboterhund „Aibo“. Sie reagieren auf Berührungen, reagieren auf Sprache und können dabei helfen, Personen zu animieren, Stress abzubauen oder auch Gefühle von Einsamkeit zu verringern.

„Letztlich steht hinter allen Systemen die Frage, wie wir den Mangel in der Pflege in einer alternden Gesellschaft in den Griff bekommen können“, sagt Mandry. Wichtig dabei: Roboter sollen Pflegende nicht ersetzen, sondern sie unterstützen. Das sagt auch der Ethikrat.

Euphorie ist einer Skepsis gewichen

Vor einigen Jahren herrschte noch regelrecht Euphorie mit Blick auf Roboter in der Pflege. Es gab nicht nur die Hoffnung, dass Robotik Menschen helfen könnte, länger eigenständig und selbstbestimmt zu leben; man war auch zuversichtlich, dass komplexe Systeme die Pflege sogar weitgehend übernehmen könnten. Es war die Zeit menschenähnlicher Roboter wie „Pepper“, der auch in Pflegeeinrichtungen eingesetzt wurde.

Der in Frankreich und Japan gemeinschaftlich entwickelte Roboter ist darauf programmiert, die Gestik und Mimik von Menschen zu erkennen, und sollte als eine Art Robotergefährte dienen. Neben der Pflege war ein Einsatz des Roboters mit den für das Kindchenschema typischen großen Augen und rundem Kopf unter anderem in Verkaufsräumen und an Empfangstischen geplant. „Inzwischen herrscht eher Ernüchterung“, sagt Mandry. „Es ist klar, dass Roboter eher ein Hilfsmittel sind und Pflegende nicht ersetzen können – und das auch gar nicht sollen.“ Die Produktion des Roboters „Pepper“ wurde bereits 2021 wegen zu geringer Nachfrage pausiert.

„Hinzu kommt, dass ein Roboter nicht nur Arbeit abnimmt, sondern auch Arbeit macht“, sagt Mandry. Er muss etwa gewartet werden – und funktioniert womöglich nicht immer oder nicht immer wie geplant. Die Frage ist also nicht nur: Inwiefern ist der Einsatz von Pflegerobotern ethisch vertretbar, und welche Punkte spielen dabei eine Rolle, sondern auch: Was ist überhaupt möglich, sinnvoll und bezahlbar?

Roboter für einzelne Tätigkeiten

Im Übrigen stammen Roboter ursprünglich nicht aus der Pflege, sondern aus der Industrie. Dort werden sie schon lange für Routinetätigkeiten eingesetzt, etwa in der Fertigung in der Autoindustrie. Aber dort agieren sie oft getrennt von Menschen und führen immer gleiche Tätigkeiten aus. Zu sozialen Partnern oder Geräten für den Heimgebrauch macht sie das noch lange nicht. Zumal sich viele Tätigkeiten in der Pflege eben nicht immer genau gleichen.

„Das Ziel ist heute eher, dass Roboter kooperativ mit Menschen zusammenarbeiten“, sagt Mandry. Sie könnten Pflegende entlasten oder auch Pflegebedürftigen helfen, wenn gerade kein Mensch dafür verfügbar ist. Der Roboter hätte die Rolle des Assistenten, während Menschen sich weiterhin um Menschen kümmerten. „Einzelne Handgriffe lassen sich durchaus durch den Einsatz von Robotik erleichtern“, sagt Mandry.

Sinnvoll könnten auch erweiterte Smart-Home-Systeme sein, die melden, wenn eine Person gestürzt ist oder den ganzen Tag das Bett noch nicht verlassen hat. „Das ist ähnlich denkbar wie ein Notrufknopf, der heute schon sehr häufig im Einsatz ist, aber um eine Sensorik erweitert wäre“, sagt Mandry.

Sicherheit und zugleich Aufgabe der Privatsphäre?

Solche Systeme wecken viele ethische Bedenken. Einerseits bieten sie Sicherheit und ermöglichen es Menschen, länger im eigenen Zuhause zu wohnen. „Anderseits entsteht dadurch das Szenario einer gläsernen Wohnung.“ Was passiert mit Menschen, die im Alltag ständig überwacht werden, weil Kameras ihr Verhalten filmen oder Sensoren jede Bewegung erfassen? „Bin ich dann zu Hause wirklich noch privat?“, formuliert Mandry eine zentrale Frage, an die sich weitere anschließen: „Mache ich dann nicht mehr, was ich sonst vielleicht tun würde? Oder vergesse ich, dass ich überwacht werde, und entblöße mich in meiner Privatsphäre?“

Auch Datenschutz und Sicherheit sind in Verbindung mit solchen Systemen immer ein Thema. „Die Systeme sind naturgemäß sehr anfällig – und damit werden auch wir anfälliger“, sagt Mandry. Was passiert zum Beispiel, wenn ein Netzwerk ausfällt, das einen pflegebedürftigen Menschen mit seinen Pflegekräften verbindet? Oder wenn sensible Daten nicht so gut geschützt sind, wie es erforderlich und wünschenswert wäre, und sie nach außen gelangen? „Das sind keine Killerargumente gegen solche Systeme, aber wichtige Überlegungen rund um deren Einsatz“ sagt der Professor.

Was darf ein Roboter entscheiden?

Mit dem Einsatz von Robotern ist auch die Frage verbunden, wie weit ihre Befugnisse gehen sollten. Was passiert, wenn es einer Person schlecht geht? Blutdruck- oder Zuckerwerte könnten zu hoch sein – oder es könnte der Verdacht bestehen, dass jemand wichtige Medikamente nicht einnimmt. „Es ist unvorstellbar, dass dann ein Roboter kommt und eine Spritze gibt“, sagt Mandry. „So etwas ist unverantwortlich, die letzte Entscheidung muss immer ein Mensch treffen.“ Das sagt auch der Ethikrat. Und: Welchen Wert hat es eigentlich, länger zu Hause wohnen zu können, wenn man dabei womöglich isoliert ist?

Gegen Einsamkeit könnten robotische Systeme ebenfalls helfen. Aber: Werden Menschen getäuscht, wenn ihnen durch soziale Roboter ein Gegenüber mit Gefühlen und Reaktionen vorgespiegelt wird? Darüber hinaus stellen sich ökonomische Fragen: Wer zahlt für entsprechende Systeme? Und was rechnet sich? „Robotische Systeme brauchen viel Material, Rohstoffe und Energie“, sagt Mandry. Die Wohnung wird in den meisten Fällen umgerüstet werden müssen. „Klar ist, dass wir nicht für alles genügend Geld haben.“ Was aber hat Priorität?

Veränderte Pflegerausbildung und neuer Pflegeralltag

Auch die Ausbildung und den Alltag würde der Einsatz von Robotik deutlich verändern. „Pflege würde damit deutlich mehr zu einem technischen Beruf als bisher“, sagt Mandry. Die Frage sei zudem, inwieweit Pflegende Roboter als Assistenten akzeptieren. „Es besteht womöglich immer die Sorge, doch irgendwann von einem Roboter ersetzt zu werden“, sagt der Professor. Womöglich differenziert der Pflegeberuf sich weiter aus, in einerseits den Umgang von Mensch zu Mensch und anderseits einen eher technischen Umgang mit Geräten – und dadurch mit der Chance, mehr und andere Menschen als bislang für den Beruf zu interessieren. „Aber das sind bislang alles nur Visionen.“

Oft heißt es, andere Länder seien in diesem Bereich viel weiter, etwa Japan – aber der Eindruck täuscht. So zeigt etwa eine Studie des Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) aus Berlin aus dem Jahr 2020, dass bislang kaum robotische Systeme bei direkten pflegerischen Tätigkeiten zum Einsatz kommen. Als Hemmnis gelten dabei etwa Finanzierungsprobleme, nicht ausgereifte technische Lösungen und der hohe Zeitaufwand, den die Einführung neuer Technik erfordert.

Zeitersparnis durch Künstliche Intelligenz

Aus der Praxis gibt es aber dennoch erfolgversprechende Beispiele. Die Goethe-Universität Frankfurt am Main bietet den Masterstudiengang „Sozialethik im Gesundheitswesen“ an. Eine Studentin aus diesem Studiengang habe kürzlich ein Praxissemester zur Robotik in der Pflege gemacht, berichtet Mandry. „Dabei stand ein Assistenzsystem im Mittelpunkt, das bei der Dokumentation hilft. Das ist ein sehr interessantes System, weil es hilft, Zeit für die eigentliche Pflege zu gewinnen.“ Die Dokumentation in der Pflege sei sehr zeitintensiv, aber wichtig – auch um die Pflegenden zu schützen und abzusichern. „Die Dynamik der KI-Sprachmodelle hat enorm zugenommen“, sagt Mandry. „Ich finde solche Systeme sehr vielversprechend, da sie das Potenzial haben, den Alltag in der Pflege deutlich zu erleichtern.“

Die Akzeptanz von solchen und anderen Systemen verändert sich mit der Zeit – je nachdem, welche Generation gerade pflegt und welche gepflegt wird. „Viele Menschen wachsen heute ganz selbstverständlich mit KI-Anwendungen auf“, sagt Mandry. „Wir wissen manchmal selbst gar nicht mehr, ob wir mit einem Menschen oder einem Bot chatten.“ Wobei die Situation in der Pflege sicher nochmal eine andere ist: Soziale Kommunikation mit einem Roboter, ist Mandry überzeugt, könne kaum einen anderen Menschen im Raum ersetzen: „Der Kontakt von Mensch zu Mensch wird in der Pflege auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren.“ Maria Berentzen

Info

Christof Mandry, Jahrgang 1968, ist Professor für Moraltheologie und Sozialethik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Seine Habilitationsschrift befasste sich mit Europa als Wertegemeinschaft. Mandrys Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Theologie und Kultur, politische Ethik – insbesondere Europa und Europäische Union –, ethische Fragen von Medizin und Gesundheit sowie Grundfragen und Anwendungen der theologischen Ethik und der Christlichen Sozialethik.