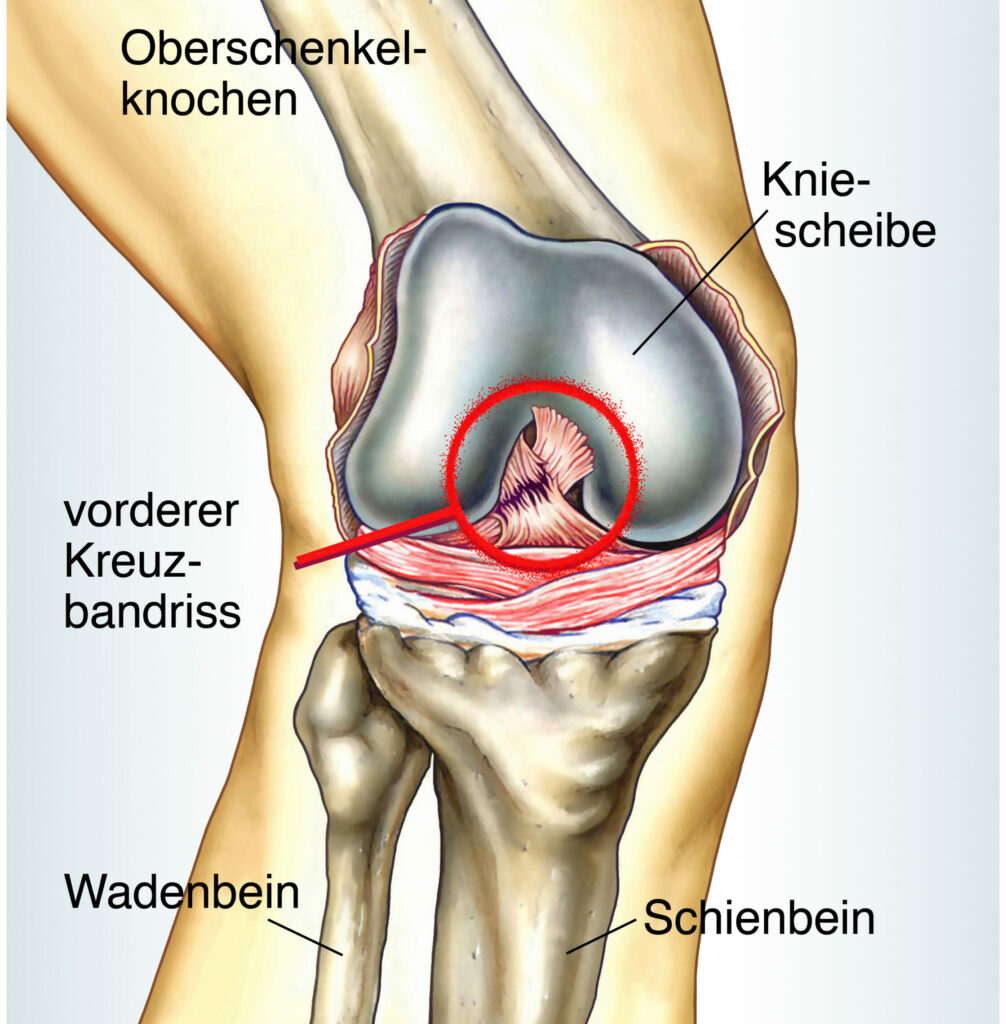

Bei einem Kreuzbandriss werden meistens Sehnentransplantate aus dem Oberschenkel zur Wiederherstellung der Kniefunktion verwendet. Danach schließt sich eine halb- bis ganzjährige Reha-Phase an. Bis sich ein operiertes Knie wieder so wie auf dem Foto bewegen lässt, ist viel Geduld und Physiotherapie notwendig. Foto: Adam Gregor/stock.adobe.com

Kreuzbandriss im Frauenfußball: Warum Giulia Gwinn kein Einzelfall ist

Die deutsche Nationalspielerin Giulia Gwinn musste nach einer Verletzung im Auftaktspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft 2025 das Turnier vorzeitig beenden. Die erste Befürchtung: ein weiterer Kreuzbandriss – ihre dritte schwere Knieverletzung. Nach einem MRT stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich um eine Innenbandverletzung handelt. Doch der Fall rückt ein altbekanntes Thema erneut in den Fokus: Warum sind Fußballspielerinnen so häufig von Kreuzbandrissen betroffen?

Das Dilemma mit dem Kreuzband

Wer die Szene mit Giulia Gwinn beim EM-Spiel gegen Polen gesehen hat, der spürte sofort: Das war ernst. Ein verdrehtes Knie, Tränen, der Rasen wird zur Bühne eines sportlichen Dramas. Und wieder lautete die bange Frage: Kreuzbandriss? „Die mentale Belastung nach zwei Kreuzbandrissen ist enorm – und betrifft besonders junge Spielerinnen“, sagt Prof. Dr. Eveline Graf, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW.

Die Karriere von Giulia Gwinn verdeutlicht das Dilemma mit den Kreuzbandrissen bei Fußballspielerinnen. 2020 hatte sie einen Kreuzbandriss rechts, 2022 links. Drei Jahre später gab es dann im ersten EM-Spiel den Verdacht auf einen erneuten Kreuzbandriss, der sich glücklicherweise als Innenbandverletzung herausstellte.

Nationalelf-Mitspielerin Lena Oberdorf erlitt 2024 einen Kreuzbandriss, der ihre Teilnahme an der aktuellen EM verhinderte. Etliche Spielerinnen aus mehreren Nationen konnten aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht an der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023 teilnehmen. Damals berichteten Medien von einer Kreuzbandriss-Plage im Vorfeld der WM. Auch Vital-Region.de hatte darüber berichtet.

Frauen reißen sich häufiger das Kreuzband

Zahlreiche Studien bestätigen, dass Fußballerinnen ein deutlich höheres Risiko für Kreuzbandrisse (vordere Kreuzbandrupturen) haben als männliche Kollegen. Je nach Altersgruppe, sportlicher Belastung und Technik ist das Risiko für Frauen zwei- bis achtmal höher. Im Profi-Fußball wird etwa jede zehnte langfristige Verletzung durch ein gerissenes Kreuzband verursacht – im Frauenfußball liegt diese Zahl noch höher.

Das X-Bein-Problem

Ein zentraler Risikofaktor liegt in der anatomischen Struktur des weiblichen Körpers: Frauen haben ein breiteres Becken. Dies führt zu einer stärkeren Achsabweichung (Valgusstellung, umgangssprachlich: X-Beine), die beim Absprung, Landen oder Abstoppen das vordere Kreuzband stärker belastet. Hinzu kommt der kleinere interkondyläre Notch, also der Raum, durch den das Kreuzband verläuft. Dieser ist bei Frauen oft enger, wodurch das Band eher eingequetscht werden kann.

Ein weiterer Grund für ein höheres Kreuzbandriss-Risiko ist die geringere muskuläre Stabilisierung. Frauen verfügen über weniger Muskelmasse, insbesondere im Bereich der ischiokruralen Muskulatur (Rückseite Oberschenkel), die als natürlicher Schutzmechanismus für das Knie dient.

Biomechanik-Unterschiede bei Sprung-, Landungs- und Bewegungsmustern

Frauen neigen dazu, Bewegungen mit weniger Knie- und Hüftbeugung auszuführen. Dies zeigt sich besonders beim Landen nach einem Sprung, bei schnellen Richtungswechseln (cutting maneuvers) oder beim Abbremsen nach einem Sprint. Diese Techniken erhöhen die sogenannte Valgus-Last, also die Krafteinwirkung von außen nach innen – ein kritischer Auslösemechanismus für nicht-kontaktbedingte Kreuzbandrisse.

Hormonelle Einflüsse durch den Zyklus

„Frauenfußball ist biomechanisch und hormonell anders – das muss auch die Medizin endlich berücksichtigen.“, Prof. Dr. Rüdiger von Eisenhart-Rothe von der Deutschen Kniegesellschaft. Auch hormonelle Schwankungen werden in der Wissenschaft zunehmend als Risikofaktor diskutiert. Östrogene und Relaxin können die elastischen Eigenschaften von Bändern verändern und die passive Stabilität des Kniegelenks reduzieren. „In der ovulatorischen Phase ist die Bandstabilität messbar reduziert. Das ist bei der Belastungssteuerung relevant“, erklärt Dr. Christiane Wilke von der Deutschen Sporthochschule Köln.

Studien wie die von Barlow et al. (2024) zeigen Hinweise auf eine höhere Verletzungsrate während bestimmter Phasen des Menstruationszyklus, insbesondere der ovulatorischen Phase, in der Östrogen dominiert. Wichtig zu wissen: Die Forschung ist in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen, aber der Trend zeigt klar, dass geschlechtsspezifische Trainings- und Präventionsprogramme nötig sind.

Verletzungsmechanismen: Kontakt versus Nicht-Kontakt

Interessanterweise passieren Kreuzbandrisse im Fußball häufig ohne direkten Gegnerkontakt, etwa beim Landen nach einem Kopfball, bei plötzlichen Richtungswechseln ohne Gegnereinwirkung oder beim ungünstigen Aufkommen nach einer Aktion (wie bei Gwinns Abwehrversuch gegen Ewa Pajor im ersten EM-Spiel der deutschen Nationalelf gegen Polen). Die Kombination aus instabiler Gelenkstellung, unzureichender Muskelkontrolle und externen Kräften ist oft fatal.

„Viele glauben, dass Knieverletzungen im Zweikampf passieren. Dabei ist oft niemand in der Nähe. Das Kreuzband reißt beim Landen, Drehen oder abrupten Abbremsen – weil die Stabilität fehlt“, erklärt Prof. Dr. Eveline Graf von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Diese sogenannten Nicht-Kontakt-Verletzungen sind typisch im Frauenfußball. Das Knie knickt nach innen, das Band reißt – oft begleitet von einem hörbaren „Plopp“.

Wie lassen sich Kreuzband-Verletzungen vermeiden lassen

„Nicht-Kontakt-Kreuzbandverletzungen sind in 70 bis 80 Prozent der Fälle vermeidbar – mit richtigem Training“, sagt Sportorthopäde Prof. Dr. Thomas Tischer. Die gute Nachricht: Moderne Trainingsprogramme wie FIFA 11+ oder STOP-X zeigen beachtliche Erfolge bei der Reduktion von Kreuzbandverletzungen um bis zu 35 Prozent. Ein Fokus sollte im Training auf neuromuskulärer Kontrolle, Balance, Kraft und Koordination gelegt werden. Insbesondere das Training der hinteren Oberschenkelmuskulatur und die Korrektur der Landetechniken sollten auf dem Programm stehen.

Ferner gilt: Schon im Jugendfußball sollten die Weichen für ein Kreuzband-freundliches Training und Lauf- und Sprungverhalten gestellt werden. Ein gezieltes Präventionstraining sollte bereits im Jugendalter beginnen, da besonders Spielerinnen unter 19 Jahren gefährdet sind.

Wichtige Elemente des Präventionstrainings:

- Plyometrisches Training (Sprungübungen)

- Exzentrisches Krafttraining (vor allem Beinbeuger)

- Stabilisationsübungen (zum Beispiel Einbeinstand auf instabilem Untergrund)

- Technikschulung (korrektes Landen, Drehen, Stoppen)

Wie wird ein Kreuzbandriss behandelt?

Die Standardversorgung bei aktiven Sportlerinnen ist die arthroskopische Rekonstruktion: Verwendet werden meistens Sehnentransplantate aus dem Oberschenkel. Danach schließt sich eine lange Reha-Phase an, die sechs bis zwölf Monate dauern kann. Eine Rückkehr zum Fußball sollte frühestens nach 7 Monaten beginnen. Bei Profiathletinnen sollte man häufig länger warten

„Auch wenn die OP gut verläuft – das Risiko für eine erneute Verletzung oder Spätfolgen wie Arthrose bleibt“, sagt Dr. med. Felix Reichl von der Charité Berlin. Zu möglichen Langzeitfolgen zählen zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Arthrose, chronische Instabilität und auch eine mentale Belastung durch die Angst vor einem erneuten Kreuzbandriss.

Die Sportmedizin muss weiblicher denken

Die Situation ist im Grunde bekannt, aber noch nicht immer beim gesamten medizinischen Personal präsent: Frauen und Männer zeigen bei der gleichen Krankheit oft deutlich unterschiedliche Symptome. Und auch bei Medikamenten gilt: Nicht jede Tablette wirkt bei Männern und Frauen gleich. Die überdurchschnittlich hohe Verletzungsrate bei Fußballerinnen zeigt eigentlich ganz klar: Die Sportmedizin muss sich konsequenter an der weiblichen Anatomie und Physiologie orientieren. Trainingsmethoden, Belastungssteuerung, Prävention und Therapie dürfen nicht länger pauschal vom Männerfußball abgeleitet werden.

Bei der chronischen Herzinsuffizienz gilt zum Beispiel laut Kardiologin Dr. Martha Gulati, dass Frauen „tendenziell ‚untertherapiert‘ und oft nicht nach den Leitlinien behandelt“ werden. Diese Leitlinien seien aber „erwiesenermaßen das beste Werkzeug“, um diese lebensbedrohliche Erkrankung zu kontrollieren. So müssen, um den Gender Gap zu schließen, in der Sportmedizin und in der Entwicklung von Trainingsprogrammen der weibliche Körper und seine Eigenheiten vermehrt in den Fokus gerückt werden. Zur Sicherheit der vielen Frauen, die Spaß am Sport haben und diesen gesund erleben möchten. tok

Tipp: Wie erkennt man einen Kreuzbandriss?

– Am Gefühl, dass das Knie nachgibt

– An der Anschwellung des Knies innerhalb weniger Stunden

– An den Schmerzen beim Beugen und Strecken

– An der Instabilität beim Gehen oder Treppensteigen

Wichtig: Bei Verdacht sofort das Knie schonen, kühlen und ärztlich abklären lassen. Ein MRT bringt Gewissheit.