Der Rote Fingerhut ist schön, aber auch brandgefährlich. In der Volksmedizin wurde er unter anderem bei Herzproblemen eingesetzt. Neue wissenschaftliche Daten beweisen, dass der Wirkstoff aus der Pflanze tatsächlich bei Herzinsuffizienz wirksam ist – allerdings in geringer Dosierung und unter ärztlicher Aufsicht. Foto: Jörg Hempel / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de

Roter Fingerhut und Digitoxin: Von der Naturmedizin entdeckt, jetzt wissenschaftlich belegt

Seit mehr als 200 Jahren wird Digitalis aus den Blättern des roten Fingerhuts zur Behandlung der Herzschwäche eingesetzt. Jetzt hat eine multizentrische DIGIT-HF-Studie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) erstmals wissenschaftlich fundiert eine deutlich positive Wirkung von Digitoxin bei Herzinsuffizienz nachgewiesen. Ergebnisse aus zehn Jahren Forschung mit mehr als 1200 Teilnehmenden haben die Sicherheit und Wirksamkeit des Herzglykosides bei Menschen mit HFrEF-Diagnose eindeutig bestätigt.

Klinische Studie mit großer internationaler Beteiligung

Zur Wirkstoffgruppe der Herzglykoside zählt neben dem Naturprodukt aus dem roten Fingerhut auch das Medikament Digitoxin. Auch wenn es Hinweise für den Nutzen von Digitalis bei Herzschwäche gab, ist es erst jetzt wissenschaftlich einwandfrei erwiesen: Digitoxin hat einen deutlich positiven Effekt bei einer Herzschwäche aufgrund einer verminderten Pumpfunktion und einer unzureichenden Entleerung der linken Herzkammer. In der Fachsprache wird diese Fehlfunktion kurz HFrEF (Heart Failure with Reduced Ejection Fraction) genannt. Zehn Jahre lang haben Forschende um Professor Dr. Johann Bauersachs, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie der MHH, und Oberarzt Professor Dr. Udo Bavendiek in einer klinischen Studie mit mehr als 1200 Teilnehmenden den Wirkstoff gründlich auf seine Sicherheit und Wirksamkeit hin untersucht.

Nun ist die von ihnen koordinierte, großangelegte DIGIT-HF-Studie, an der über 50 Zentren in Deutschland, Österreich und Serbien beteiligt waren, abgeschlossen und liefert ein eindeutiges Ergebnis: Eine Zusatztherapie mit Digitoxin verringert bei Patienten mit fortgeschrittener HFrEF die Sterblichkeit und die Anzahl der Krankenhausaufenthalte wegen Herzinsuffizienz. Die Ergebnisse sind im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht worden, einer der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschriften. Zeitgleich wurden sie Ende August 2025 auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Madrid in der sogenannten Hot-Line-Session vorgestellt, wo neue klinische Studien präsentiert werden, die bedeutende Veränderungen für die Behandlungsergebnisse von Patienten versprechen.

Info

Die DIGIT-HF-Studie ist eine multizentrische und internationale klinische Studie unter der Leitung der Klinik für Kardiologie und Angiologie der MHH mit Beteiligung des Instituts für Biometrie, des Instituts für Klinische Pharmakologie sowie des Zentrums für Klinische Studien (ZKS) und in Kooperation mit Kliniken aus Deutschland, Österreich und Serbien. Sie startete 2015 und wurde finanziell unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, heute: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, BMFTR), der Braukmann-Wittenberg-Herz-Stiftung und der Deutschen Herzstiftung mit insgesamt rund sieben Millionen Euro.

Die Medizinische Hochschule Hannover ist eine der forschungsstärksten medizinischen Hochschuleinrichtungen in Deutschland. Die Schwerpunkte sind Transplantations- und Stammzellforschung/Regenerative Medizin, Infektions- und Immunitätsforschung sowie Biomedizinische Technik und Implantatforschung. Die Wissenschaft profitiert vom Integrationsmodell der MHH: Forschung, Klinik und Lehre sind eng verzahnt. Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder dient der nachhaltigen Stärkung und Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandorts Deutschland. Die MHH ist seit Beginn der Ausschreibungen 2006 mit mehreren Exzellenzclustern vertreten und festigt so ihre Position als führende Institution in der deutschen Forschungslandschaft. pm

Bisher kein Wirknachweis nach wissenschaftlichen Standards

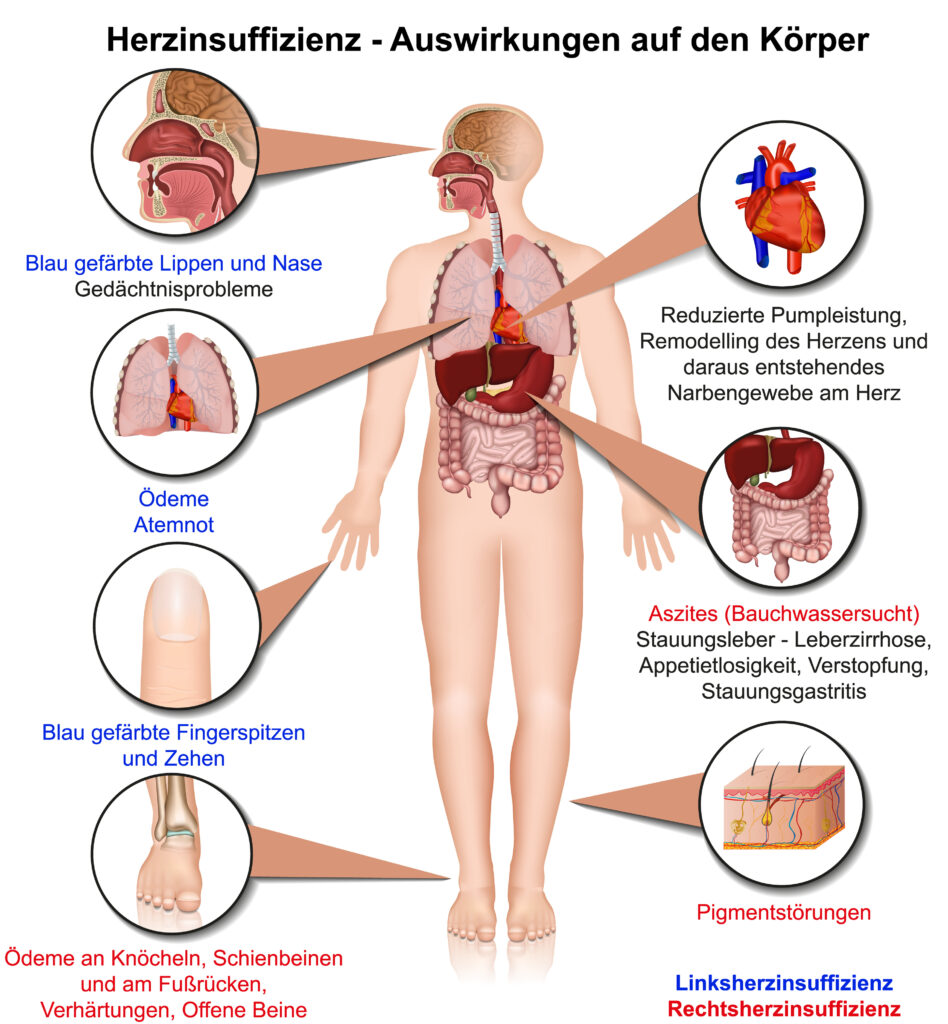

Unser Herz ist ein Hochleistungsmotor. Etwa 70-mal schlägt es pro Minute und pumpt in dieser Zeit rund fünf Liter Blut durch unsere Gefäße. Dabei versorgt es den Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff und mit Nährstoffen. Ist diese Pumpleistung dauerhaft vermindert, spricht die Medizin von chronischer Herzschwäche oder Herzinsuffizienz. In Deutschland sind etwa vier Millionen Menschen betroffen. Atemnot, geringe Belastbarkeit, Wassereinlagerungen bis hin zur Unbeweglichkeit und schwere Rhythmusstörungen sind die Folge.

Die Erkrankung ist eine der häufigsten Ursachen dafür, dass Menschen ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen oder sogar an den Folgen sterben. Noch bis etwa 2020 standen Digitalis-Präparate auf der Produktionsliste großer Pharmakonzerne. Aktuell wird Digitoxin nur noch als Nachahmerpräparat, als sogenanntes Generikum, produziert. „Es ist aber in Deutschland weiterhin das am häufigsten verwendete Digitalispräparat – bisher allerdings ohne einen wissenschaftlich erwiesenen Wirknachweis“, stellt Professor Bavendiek fest.

Einsatz auch bei gestörter Nierenfunktion

Der Wirknachweis ist nun erbracht. „In der DIGIT-HF-Studie haben wir Patientinnen und Patienten untersucht, bei denen die üblichen Therapien ausgereizt sind“, sagt Professor Bauersachs. „Dass wir bei diesen sehr gut vorbehandelten Studienteilnehmenden mit der Digitoxin-Zusatzbehandlung eine so deutliche Verbesserung erzielen konnten, hat uns selbst überrascht.“ Zu den üblichen Medikamenten bei Herzinsuffizienz gehören etwa Beta-Blocker und Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, die überschießend aktivierte Hormonkaskaden hemmen und so das Herz entlasten, sowie entwässernde Mittel (Diuretika).

Gegen akute Rhythmusstörungen helfen zudem Defibrillatoren, die als Implantat in den Körper der Patienten eingesetzt werden. Seit 2021 werden in Deutschland auch sogenannte SGLT-2-Hemmer eingesetzt, die ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen wurden, aber auch bei allen Formen der Herzinsuffizienz positive Effekte entfalten. Dank der DIGIT-HF-Studie könnte Digitoxin nun eine weitere feste Säule bei der Behandlung von Menschen mit HFrEF-Diagnose werden.

Digoxin und Digitoxin im Vergleich

Bisherige klinische Studien wurden nahezu ausschließlich mit dem ebenfalls zu den Herzglykosiden gehörenden Wirkstoff Digoxin durchgeführt. Der Einsatz von Digoxin ist aber bei einer gestörten Nierenfunktion – dies ist bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz häufig der Fall – nur begrenzt möglich, da es nahezu ausschließlich über die Niere ausgeschieden wird.

„Bei Digitoxin liegt der Fall jedoch anders“, erklärt Professor Bavendiek. Denn Digitoxin wird bei einer gestörten Nierenfunktion entsprechend vermehrt über Leber und Darm ausgeschieden. Das bereits zugelassene Medikament ist somit auch für vorbelastete Patienten mit Nierenschwäche gut einsetzbar.

Digitoxin ist sicher und kostengünstig

Zudem konnten die Ergebnisse der DIGIT-HF-Studie die Befürchtung entkräften, Digitoxin sei für bestimmte Patientengruppen mit Herzschwäche gefährlich und könne zum Tod führen. „Richtig dosiert ist Digitoxin eine sichere Therapie bei Herzinsuffizienz und eignet sich auch zur Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern, wenn Beta-Blocker allein nicht ausreichen“, betont Professor Bavendiek.

Ein weiterer Vorteil des Medikaments klingt banal, ist aber angesichts steigender Kosten im Gesundheitssystem durchaus interessant: Digitoxin ist ein Cent-Artikel und drastisch günstiger als andere Medikamente gegen Herzinsuffizienz. Basierend auf den bisherigen Studiendaten haben die Herzspezialisten bereits Empfehlungen für eine einfache und sichere Dosierung erarbeitet. Während früher oft 0,1 Milligramm Digitoxin verordnet wurden, liegen die aktuellen Empfehlungen bei 0,07 Milligramm pro Tag oder sogar noch weniger. Die DIGIT-HF-Studie konnte zeigen, dass bei dieser Dosierung ohne Sicherheitsprobleme Sterblichkeit und Krankenhausaufnahmen wegen Herzinsuffizienz vermindert wurden. Kirsten Pötzke

Wirkung und Gefahr des roten Fingerhuts schon früh erkannt

Der Rote Fingerhut (Digitalis purpurea) gehört zu den auffälligsten, aber auch gefährlichsten heimischen Wildpflanzen. Schon im 18. Jahrhundert erregte er die Aufmerksamkeit des englischen Arztes William Withering. In seinem 1785 erschienenen Werk „An Account of the Foxglove…“ dokumentierte er systematisch, wie ein aus den Blättern bereiteter „Foxglove-Tee“, beziehungsweise ein Extrakt bei „Dropsy“ (Ödemen/Herzschwäche) Wasser aus dem Körper trieb und Atemnot linderte. Zugleich warnte er aber vor der schmalen Grenze zwischen wirksamer und giftiger Dosis.

Historisch kamen in der Volksmedizin vor allem die getrockneten Blätter zum Einsatz; andere Pflanzenteile enthalten zwar ebenfalls herzwirksame Glykoside, doch die Blätter wurden gezielt geerntet und getrocknet. Genau hier liegen die Risiken: Wirkstoffgehalte schwanken stark, und schon kleine Überdosierungen führten zu Übelkeit, Erbrechen, Sehstörungen und gefährlichen Rhythmusstörungen – Symptome, die Giftzentralen bis heute regelmäßig beschreiben.

„Unsere Vorstellungen von einer ganzheitlichen Medizin, von einer Wertschätzung traditioneller und dabei auch Grenzen und Kulturen übergreifenden medizinischen Therapien stehen ja nicht in einem krassen Gegensatz zu einer rein wissenschaftlichen, akademischen Medizin. Hier gibt es — und dafür stehen auch unsere Verbandsmitglieder und befreundete Organisationen — schon lange eine wirkungsvolle Partnerschaft. Für diese Erkenntnis müssen wir im politischen Diskurs Freiräume finden.“

Peter Emmrich, Präsident des Zentralverbands der Ärztinnen und Ärzte für Naturheilverfahren e. V. (ZAEN)

Blätterernte und Teezubereitung haben ausgedient

Die medizinisch wirksamen Stoffe des Fingerhuts sind Cardenolid-(Herz-)glykoside. Aus Digitalis purpurea wird vor allem Digitoxin gewonnen. Digoxin stammt überwiegend aus Digitalis lanata (Wolliger Fingerhut). Beide Substanzen sind seit Jahrzehnten als Arzneimittel etabliert, jedoch nur in standardisierter, ärztlich überwachter Dosierung.

Und heute? In der modernen Phytotherapie/Naturheilkunde wird der Rote Fingerhut selbst nicht angewendet. Stattdessen gibt es rezeptpflichtige Fertigarzneimittel mit isolierten Reinstoffen, deren Qualität und Dosis streng kontrolliert werden. Teezubereitungen sind also obsolet, weil nicht dosierbar und damit gefährlich.

Gleichzeitig wird die Rolle von Digitalis-Glykosiden in der modernen Kardiologie neu bewertet: Die große, randomisierte DIGIT-HF-Studie der Medizinischen Hochschule Hannover zeigte jüngst, dass niedrig dosiertes Digitoxin den kombinierten Endpunkt „Gesamtmortalität oder Krankenhauseinweisung wegen Herzinsuffizienz“ signifikant senken konnte. Entscheidend war das niedrige Serum-Zielfenster.

Digitalis wirkt – aber nur in ärztlicher Hand

Trotzdem bleibt die therapeutische Breite sehr eng. Intoxikationen treten weiterhin auf – begünstigt unter anderem durch Nierenfunktionsstörungen, Arznei-Interaktionen und falsche Dosierungen. Leitsymptome reichen von gastrointestinalen Beschwerden über Sehstörungen (zum Beispiel „Gelb-/Grünsehen“) bis zu lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen. Die Diagnose und das Management erfordern Erfahrung sowie gegebenenfalls Antikörper gegen Digitalis (Digoxin-Fab). Kurz: Digitalis wirkt – aber nur in ärztlicher Hand.

Der Rote Fingerhut wanderte vom Volksheilmittel zur streng kontrollierten Arznei. In der Naturheilkunde hat die Pflanze selbst heute keinen Platz, wohl aber haben ihre isolierten Wirkstoffe – unter modernen Sicherheitsstandards – weiterhin eine evidenzbasierte Nische. Wer die dekorativen Blüten im Garten bewundert, sollte wissen: Alle Pflanzenteile sind giftig; Verwechslungen und Experimente sind tabu. tok