Man muss schon ganz genau hinsehen, um PFAS im Trinkwasser zu erkennen. Da reicht auch eine Lupe nicht. Wo man diese Ewigkeitschemikalien sonst noch trifft? Im menschlichen Körper. Dort sammeln sie sich leicht an, weil sie so schwer und nur extrem langsam abgebaut werden. Foto: Francesco Scatena/stock.adobe.com

PFAS im Trinkwasser und im Blut – warum Ewigkeitschemikalien unseren Organismus bedrohen

Da vergeht einem doch glatt der Appetit. Und Durst hat man auch keinen mehr. Gerade erst haben wir verdaut, dass wir als Erwachsene etwa fünf Gramm Mikroplastik pro Woche mit dem Essen aufnehmen. Das ist so viel wie eine Kreditkarte. Und jetzt trinken und schlucken wir neben den erdölbasierten Kunststoffteilchen auch noch ungefragt und ungewollt Ewigkeitschemikalien, die sich in unserem Körper anreichern und ihn zu unseren Lebzeiten nicht mehr verlassen werden. Gesund sieht anders aus.

Ewigkeitschemikalien, vorwiegend bekannt unter der Sammelbezeichnung PFAS („per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen“), sind Stoffe, die in der Umwelt nahezu nicht abgebaut werden. Sie sind hoch persistent (schwer abbaubar), mobil und nahezu universell verbreitet – und mittlerweile im menschlichen Körper nachweisbar. Doch was heißt das konkret? Wie gelangen sie ins Innere, wo lagern sie sich an, und welche Schäden richten sie an?

Was sind Ewigkeitschemikalien?

PFAS umfassen mehr als 10.000 künstlich hergestellte, synthetischen Verbindungen, die Fluor–Kohlenstoff-Bindungen enthalten, welche sehr stabil sind. Einige sind gut erforscht – etwa PFOS (Perfluoroctansulfonsäure) und PFOA (Perfluoroctansäure) –, andere sind relativ neu oder dienen als Ersatzstoffe. Die Verbindungen sollen vor allem wasser-, fett- und schmutzabweisend sein. Die Besonderheit: Viele dieser Stoffe sind nicht nur in der Umwelt persistent, sondern auch bioakkumulierend. Das heißt: Sie werden laufend vom Körper aufgenommen und reichern sich in Gewebe und Organen an, ohne ausreichend abgebaut zu werden.

Bei PFAS kann der Abbau oft Jahrzehnte dauern. Deshalb sind sie auch als „Jahrhundertgifte“ im Gespräch. Diese immer größer werdende Last an ständig aufgenommenen Ewigkeitschemikalien wird zur gesundheitlichen Belastung, deren schädliche Dimensionen und wahre Auswirkungen wir wohl erst noch erfahren werden.

Wie gelangen PFAS in den Körper?

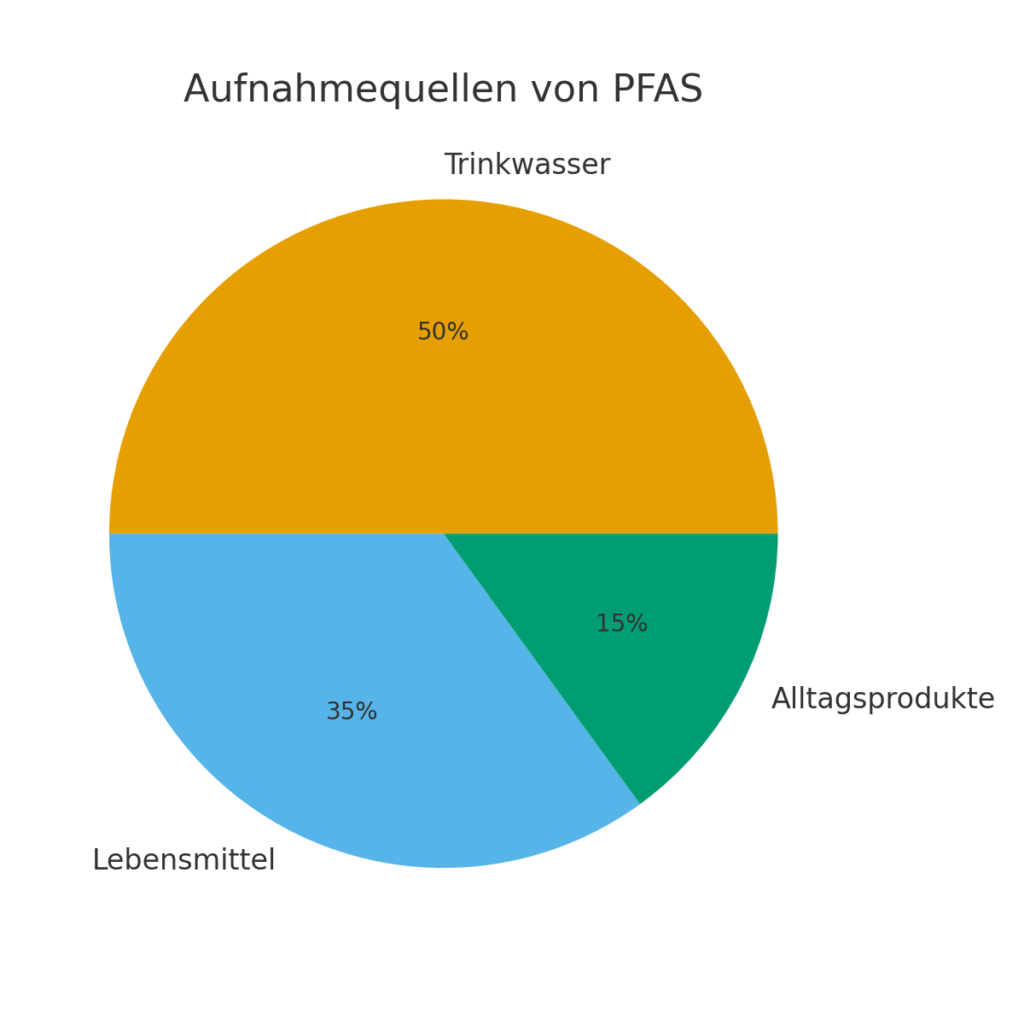

PFAS finden sich in vielen Alltagsprodukten und gelangen durch verschiedene Pfade in Umwelt und Nahrung:

- über Trinkwasser und kontaminiertes Grundwasser

- über Lebensmittel, insbesondere tierische Produkte und Fisch, da PFAS sich in der Nahrungskette anreichern

- über Produkte mit PFAS: wasser- oder schmutzabweisende Textilien, Imprägniersprays, Pfannenbeschichtungen, Feuerlöschschaum und anderes mehr

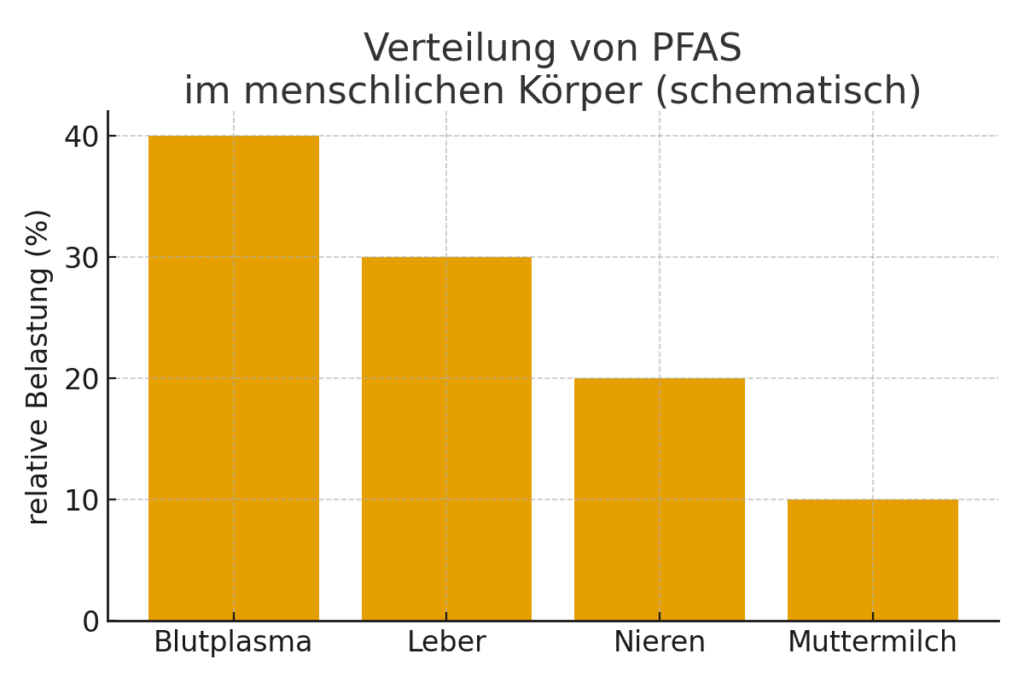

Nach der Aufnahme werden PFAS leider viel zu gut resorbiert – vor allem oral über Nahrung und Wasser, teils auch über die Haut. Aber PFAS verteilen sich im Körper nicht gleichmäßig. Studien zeigen:

- Ein großer Teil verbleibt im Blutplasma, wo viele PFAS an Albumin gebunden sind.

- Leber und Nieren sind wichtige Speicher- und Zielorgane. PFAS lagern sich hier an und über diese Organe erfolgt ein Teil der Ausscheidung.

- Einige PFAS mit längeren Kohlenstoffketten werden besonders langsam ausgeschieden. Sie können über Jahre, teils Jahrzehnte, im Körper verbleiben.

Was bewirken PFAS im Körper?

Die Effekte sind vielschichtig und noch nicht zu Ende erforscht, aber in den vergangenen Jahren mehr und mehr belegt. Die Risiken hängen ab von Menge und Dauer der Exposition, von der Art des PFAS, und von individuellen Faktoren wie Alter, Gesundheitszustand und Genetik. Hier sind die wichtigsten bekannten und vermuteten Wirkungen:

- Auswirkungen auf die Leber

PFAS können die Leber belasten: Sie verändern Leberenzymwerte im Blut, führen zu Fettansammlungen (Steatosis), in Tierversuchen zu Lebervergrößerung und Lebertoxizität. - Störung des Immunsystems

PFAS können die Immunantwort beeinträchtigen, zum Beispiel die Wirkung von Impfungen schwächen, besonders bei Kindern. - Hormonelle und reproduktive Effekte

Dazu zählen Veränderungen des Hormonhaushalts, Effekte auf die Schilddrüse, verminderte Fruchtbarkeit und Risiken während Schwangerschaft und Stillzeit. PFAS können in der Muttermilch vorkommen, wodurch Säuglinge exponiert werden. - Metabolische Effekte

Höhere Cholesterinwerte, erhöhte Risiken für Übergewicht und Diabetes Typ 2. PFAS stören möglicherweise den Fettstoffwechsel und die Glukoseregulation. - Krebsrisiken

Einige PFAS, insbesondere PFOA, wurden in Studien mit erhöhtem Risiko für bestimmte Krebsarten in Verbindung gebracht (zum Beispiel Leber-, Niere-, Blasenkrebs). Tierversuche und epidemiologische Daten legen nahe, dass diese Stoffe karzinogen wirken könnten. - Sonstige Effekte

Dazu zählen Auswirkungen auf das Nervensystem, mögliche Entwicklungsschäden (insbesondere bei Kindern), Effekte auf das Geburtsgewicht, und allergie- beziehungsweise sensibilisierungsrelevante Wirkungen. Einige PFAS stehen in Verdacht, oxidativen Stress zu verstärken und Zellen zu schädigen.

Wer ist besonders gefährdet?

- Kinder, Säuglinge und Föten: Weil sie sich im Wachstum befinden, weniger Möglichkeiten zur Entgiftung haben und PFAS über die Plazenta und Muttermilch weitergegeben werden.

- Schwangere Frauen: aufgrund der Übertragung auf das Kind.

- Menschen mit hoher Exposition: zum Beispiel Arbeitende in Chemieanlagen, Feuerlösch-Einsatzkräfte.

- Personen in Regionen mit kontaminiertem Trinkwasser oder mit PFAS-belasteten Lebensmitteln.

Wie stark ist die Belastung?

- PFAS sind inzwischen fast überall nachweisbar in menschlichem Blut.

- Studien in Deutschland zeigen, dass bestimmte Lebensmittel tierischer Herkunft PFAS-belastet sind; bereits mit dem Verzehr kleiner Mengen kann man Grenzwerte überschreiten, zum Beispiel bei Kleinkindern.

- Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat für vier PFAS eine tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge (TWI) festgelegt; viele Menschen könnten bereits darüber liegen.

Was passiert bei langfristiger Speicherung im Körper?

PFAS, besonders langkettige Varianten, verbleiben lange im Körper – mit Halbwertszeiten, die sich über Jahrzehnte erstrecken können. Einige werden relativ rasch ausgeschieden (zum Beispiel kürzerkettige Verbindungen), doch andere lagern sich in Leber, Niere und Blut an. Wie effizient die Ausscheidung ist, hängt stark von der Substanz und der individuellen Situation ab.

Die lange Persistenz heißt: einmal aufgenommen, wirken PFAS über lange Zeit – und können sich kumulieren. Dadurch steigt das Risiko chronischer Schädigungen. Und wie lässt sich das Risiko bewerten?

- Dosis und Dauer: Je höher und je länger die Belastung, desto größer das Risiko. Selbst geringe Mengen über lange Zeit können schädlich sein.

- Substanztyp: Manche PFAS sind schlechter erforscht als andere; langkettige sind meist gefährlicher.

- Lebensphase: In bestimmten Phasen wie Schwangerschaft und Kindheit wirkt jede Dosis stärker.

- Individuelle Empfindlichkeit: Genetik, Vorerkrankungen, Ernährung und anderes mehr beeinflussen die Wirkung.

Mögliche Schutzmaßnahmen

Ewigkeitschemikalien wie PFAS sind keine abstrakte Gefahr der Zukunft – sie sind bereits in unseren Körpern. Ihre extrem lange Halbwertszeit, ihre Anreicherung in besonderen Organen und die Vielzahl der dokumentierten gesundheitlichen Effekte machen sie zu einem wichtigen öffentlichen Gesundheitsproblem. Vor allem Kinder und Schwangere sind davon betroffen. Es ist dringend notwendig, dass Politik, Industrie und Verbraucher gemeinsam wirken, um die Exposition zu reduzieren.

Diese Schutzmaßnahmen könnten hilfreich sein:

- Regulatorisch: Schärfere Grenzwerte, Verbote ganzer PFAS-Familien statt einzelner Substanzen, bessere Kontrolle und Überwachung von Trinkwasser und Lebensmittelkontamination.

- Produktvermeidung: Konsumenten können PFAS in Alltagsgegenständen möglichst meiden (zum Beispiel Imprägnierungen, Antihaftbeschichtungen, wasser-/fettabweisende Beschichtungen.

- Saubere Produktionsprozesse und Entsorgung: Industrie und Forschung müssen schadstoffärmere Technologien einsetzen und PFAS-Emissionen reduzieren.

- Ernährung und Bewusstsein: Auswahl von Lebensmitteln, möglichst wenig belastet; Bewusstsein für Quellen schaffen.

Was raten Ärzte?

Um den eigenen Körper vor den schädlichen Auswirkungen von PFAS zu schützen, gibt es einige einfache Schritte, die man ergreifen kann, so Dr. Dorrit Rönn, Privatärztin für Humanmedizin. Zum Beispiel sollte man den Einsatz von Antihaftpfannen und -töpfen vermeiden. Wenn man dennoch nicht auf Antihaftbeschichtungen verzichten möchte, empfiehlt es sich, Keramik-, Edelstahl- oder Gusseisenpfannen zu wählen, die ohne PFAS hergestellt wurden.

Des Weiteren sollte man auf wasserabweisende Kleidung verzichten und nach Alternativen suchen, die keine PFAS enthalten. Einige Unternehmen stellen beispielsweise mittlerweile wasserabweisende Kleidung auf Basis von natürlichen Materialien wie Wolle oder Baumwolle her. Auch bei der Verwendung von Lebensmittelverpackungen sollte man vorsichtig sein und auf Papierverpackungen oder Glasbehälter statt Plastikverpackungen zurückgreifen, um den Kontakt mit PFAS-haltigen Materialien zu minimieren.

Außerdem können Wasserfilter dabei helfen, den Gehalt von PFAS im Trinkwasser zu reduzieren. Einige Wasserfilter sind sogar speziell auf die Entfernung von PFAS ausgelegt. Und schließlich ist es ratsam, so Dorrit Rönn, eine ausgewogene und nahrhafte Ernährung zu sich zu nehmen, die reich an Antioxidantien ist. Denn eine Ernährung, die reich an Obst und Gemüse ist, kann helfen, den Körper vor den schädlichen Auswirkungen von PFAS zu schützen.

Um Produkte mit PFAS und anderen kritischen Stoffen zu umgehen, helfen Apps wie Scan4Chem. ToxFox hilft, Kosmetik- und Alltagsprodukte auf Schadstoffe zu checken. Die App prüft nun auch auf PFAS in Kosmetikprodukten.

Info

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier im Dossier „Chemikalien, Klima & Gesundheit“ von Medienservice Klima & Gesundheit der Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen. „Ewigkeitschemikalien und Mikroplastik sind keine abstrakten Forschungsthemen, sondern landen täglich auf unserem Teller, in unserer Luft und in unseren Körpern“, sagt der Arzt, Fernsehmoderator, Kabarettist, Fernsehproduzent und Wissenschaftsjournalist Dr. Eckart von Hirschhausen, Gründer der Stiftung. tok