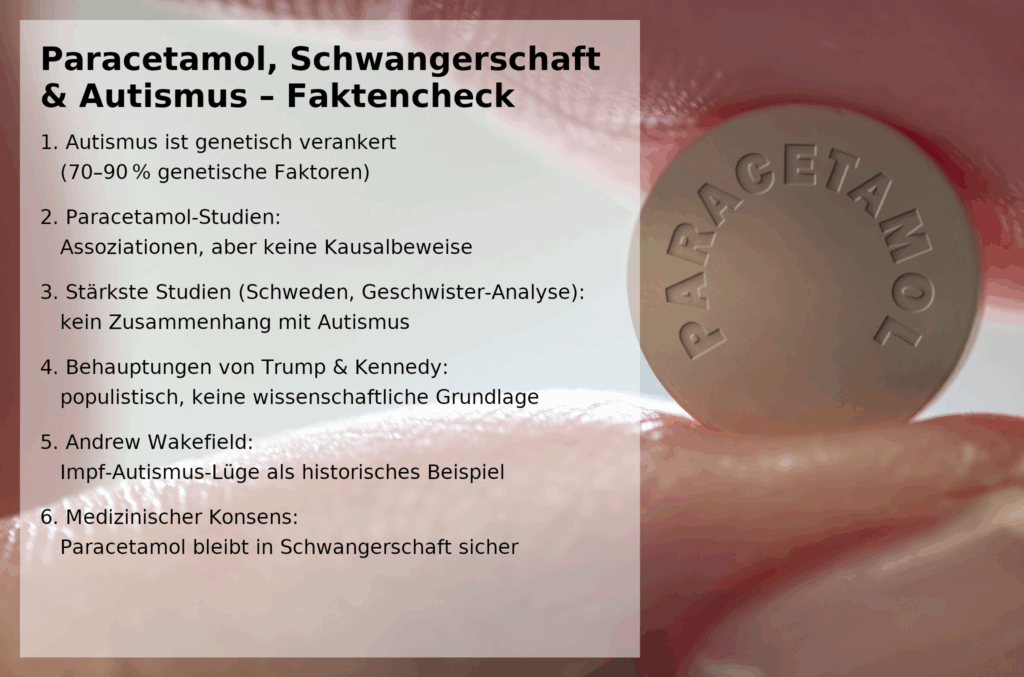

Die US-amerikanische Gesundheitspolitik wird immer obskurer. Die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten und des US-Gesundheitsministers bezüglich Autismus durch Paracetamol/Tylenol stießen unter Experten auf eine klare Ablehnung: Tabletten, Impfungen und andere Einflüsse können Autismus nicht verursachen. Foto: luengo_ua/stock.adobe.com

Genetisch verankert: Warum Autismus nicht „gemacht“ wird und was das für Paracetamol-Vorwürfe bedeutet

Gerade erst haben US-Präsident Donald Trump und US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. öffentlich behauptet, dass die Einnahme von Paracetamol (in den USA: Acetaminophen oder Tylenol) während der Schwangerschaft das Risiko für Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) beim Kind deutlich erhöhe. Trump kündigte an, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA Ärzte entsprechend informieren werde. Unabhängige Mediziner und Wissenschaftler reagieren teils mit heftiger Kritik auf diese Fake-News.

Solche Behauptungen der beiden bekennenden Impfgegner muten medizinisch schwer nachvollziehbar an — sie stimmen nicht mit dem derzeitigen wissenschaftlichen Konsens überein und erinnern an frühere medizinische Falschbehauptungen (zum Beispiel die Autismus-Impf-Lüge von Andrew Wakefield). Fest steht: Autismus ist primär genetisch verankert. Umweltfaktoren können einen gewissen, aber eben gewiss nicht zentralen und schon gar nicht kausalen Einfluss haben. Oder andersherum ausgedrückt: Wer keine genetische Veranlagung für Autismus hat, wird trotz negativer Umwelteinflüsse kein Autist werden.

Die genetische Grundlage von Autismus

In aktuellen Zwillings-, Familien- und Populationsstudien zeigt sich konsistent: Der überwiegende Anteil der Variation in der Anfälligkeit für Autismus lässt sich auf genetische Unterschiede zurückführen — Schätzungen etwa 70–90 %. In der großen Studie „Association of Genetic and Environmental Factors With Autism“, basierend auf nordischen Populationen, übernahmen additive genetische Effekte den größten Anteil der Varianz (beispielsweise 82,7 % im kombinierten Modell), während gemeinsame Umweltfaktoren nur einen minimalen Beitrag leisteten. Das heißt: Ob jemand Autismus entwickelt, hängt in sehr hohem Maße von den genetischen Anlagen ab — allerdings nicht ausschließlich.

Viele der in der Forschung identifizierten Genvarianten sind „Risiko-Allele“ mit schwacher Wirkung; es gibt auch De-novo-Mutationen, Kopienzahlvarianten (CNVs) und seltene starke Risikogene. Über epigenetische Veränderungen (zum Beispiel DNA-Methylierung, mikroRNA-Regulation) wird diskutiert, dass Umwelteinflüsse möglicherweise Genexpression modulieren könnten — aber das setzt voraus, dass bereits eine genetische Vulnerabilität besteht.

Autismus ist also stark genetisch determiniert. Umweltfaktoren (einschließlich möglicher medikamentöser Expositionen) gelten in der aktuellen Forschung eher als modulierende, zusätzliche Einflüsse bei bereits vorhandener Prädisposition.

Umwelt- und Risikofaktoren: was ist gesichert, was hypothetisch?

Eine wichtige Übersichtsarbeit „Environmental Risk Factors in Autism Spectrum Disorder: A Narrative Review“ diskutiert Umweltrisiken, ihre Plausibilität und die Schwierigkeiten der Interpretation von epidemiologischen Daten. Ebenso fasst die Übersichtsarbeit „Environmental risk factors for autism: an evidence-based review of systematic reviews and meta-analyses“ mehrere Metastudien zusammen und bewertet die Qualität der Evidenz für verschiedene Umweltfaktoren.

Hier sind einige Erkenntnisse:

- In diesen Übersichtsarbeiten werden viele behauptete Umweltfaktoren — zum Beispiel Impfstoffe, Quecksilber, Thimerosal, bestimmte Chemikalien — ausgeschlossen als belastbare Risikofaktoren.

- Es gibt Hinweise auf Assoziationen mit Faktoren wie fortgeschrittenem elterlichem Alter, bestimmten Geburtskomplikationen, Schwangerschaftsdiabetes, Infektionen in der Schwangerschaft und anderes mehr.

- Ein aktuelles Beispiel: In einer großen Studie in Norwegen (mit über 9 Millionen untersuchten Schwangerschaften) zeigte sich ein leicht erhöhtes Risiko für ADHS und Autismus bei Müttern mit Gestationsdiabetes (Schwangerschaftsdiabetes). Das heißt aber nicht: Paracetamol verursacht Autismus — vielmehr werden komplexe biologische Stress- und Stoffwechselprozesse untersucht.

- Eine im August 2025 veröffentlichte Übersichtsarbeit („Evaluation of the evidence on acetaminophen use and neurodevelopmental disorders“) fasst 46 Studien zusammen und bewertet sie gemäß der „Navigation Guide“-Methodik. Die Autoren sehen Hinweise auf eine Assoziation, warnen jedoch deutlich vor vorschnellen Schlussfolgerungen in eine kausale Richtung, da viele der Studien methodische Schwächen aufweisen (zum Beispiel fehlende Kontrolle von Confoundern). Diese Studie betont, dass die Stärke der Evidenz zwischen Studien sehr heterogen ist und dass die bessere Methodik (zum Beispiel Geschwister Designs) oft den positiven Befund abmildert oder eliminiert.

Eine Assoziation im epidemiologischen Sinn heißt nicht Kausalität. Gerade bei Erkrankungen mit starker genetischer Komponente ist sorgfältige Kontrolle für Confounder, genetische Störfaktoren und familiäre Einflüsse nötig. Viele positive Assoziationen könnten durch unbeachtete Confounder erklärt werden.

Paracetamol/Acetaminophen/Tylenol und Autismus

Eine der methodisch stärksten Studien stammt aus Schweden: Sie umfasste 2,48 Millionen Kinder mit Daten von 1995 bis 2019. In Modellen ohne Geschwisterkontrolle wurde eine geringe Risikoerhöhung für Autismus, ADHS und intellektuelle Behinderung gefunden. Doch in der Analyse mit Geschwistern („matched full sibling pairs“) verschwand dieser Zusammenhang vollständig. Das bedeutet: Unter Kontrolle für genetische und familiäre Störfaktoren fand sich kein Hinweis darauf, dass Acetaminophen in der Schwangerschaft das Autismusrisiko erhöht. Diese Studie ist ein starker Gegenbeleg gegen einfache kausale Interpretationen positiver Assoziationen in weniger kontrollierten Studien.

- In der Meta-Analyse europäischer Kohorten (“Prenatal and postnatal exposure to acetaminophen … meta-analysis in six European population-based cohorts”) fanden die Autoren Hinweise für „grenzwertige oder klinische Autismus-Symptome“ bei vorgeburtlicher Exposition. Kritiker weisen aber darauf hin, dass diese Studien oft auf Elternangaben beruhen, wichtige Störfaktoren (zum Beispiel Gründe für Schmerz/Fieber, genetische Faktoren) nur unzureichend kontrollieren und keine kausale Folgerung erlauben.

- Andere epidemiologische Studien berichten ähnliche Assoziationen, jedoch mit variabler Methodik und oft ohne Geschwister-Kontrollen. Einige dieser positiven Assoziationen sind relativ schwach und anfällig für Verzerrungen

- Die neuere Übersichtsarbeit von Baccarelli et al. (2025) kommt zu dem Schluss: Es gibt Hinweise auf Assoziationen, aber die Evidenz reicht nicht aus, um sichere Schlussfolgerungen zu ziehen — insbesondere nicht in Richtung von Empfehlungen, Paracetamol grundsätzlich abzulehnen.

Biologische Plausibilität und Mechanismen

Einige Autoren diskutieren potenzielle Mechanismen wie zum Beispiel

- oxidativer Stress, Entzündungsprozesse, hormonelle Wirkungen,

- Beeinflussung von Synapsenentwicklung oder neuronaler Plastizität,

- mögliche Interaktionen mit Genen (Gen × Umwelt).

Allerdings sind diese Mechanismen bislang hypothetisch und nicht hinreichend empirisch belegt.

Grenzen und Unsicherheitsfaktoren

- Confounding durch Indikation: Wenn eine Frau in der Schwangerschaft Schmerzen oder Fieber hat, könnten diese Erkrankungen selbst (zum Beispiel Infektion) Risikofaktoren für neuroentwicklungsbezogene Effekte sein.

- Unbeobachtete genetische Einflüsse: Manche Familien haben genetische Risikofaktoren, die auch mit Medikamentennutzung korrelieren könnten — und die nur durch bestimmte Designs (zum Beispiel Geschwistervergleiche) kontrolliert werden.

- Messfehler: Reliabilität der Erfassung des Medikamentengebrauchs (Selbstbericht, Arzneiverordnungsdaten, retrospektives Erinnern) variiert.

- Publikationsverzerrung: Studien mit positiven Befunden werden häufiger publiziert.

- Heterogenität: Studiendesigns, Populationsgruppen, Dosis und Timing der Paracetamol-Exposition unterscheiden sich stark.

Es gibt Hinweise in der Literatur auf leichte Assoziationen zwischen pränataler Paracetamol-Exposition und neurodevelopmentalen Auffälligkeiten (inklusive Autismus beziehungsweise autistischen Symptomen). Doch methodisch robuste Studien — insbesondere solche mit Kontrolle genetischer/familiärer Faktoren — zeigen keinen belastbaren Effekt. Die gegenwärtige Evidenz reicht keineswegs aus, um kausal zu behaupten, Paracetamol in der Schwangerschaft verursache Autismus.

Warum die Aussagen Trump und Kennedy medizinisch unseriös sind

- Fehlende wissenschaftliche Grundlage

Weder Trump noch Kennedy haben jemals ausschlaggebende Studien oder Metaanalysen zitiert, die eine kausale Beziehung belegen. Es handelt sich um Vorwürfe ohne belastbare Evidenz. - Selektiver Umgang mit Daten

Solche Populisten neigen dazu, Einzelstudien oder Medienberichte zu überhöhen und negative oder methodisch bessere Studien (zum Beispiel Geschwister-Analysen) zu ignorieren. Damit betreiben sie Wissenschaftsverkürzung und Stimmungsmache. - Verzerrte Interpretation von Assoziationen

Sie behaupten kausale Wirkung („Paracetamol führt zu Autismus“), obwohl viele Studien lediglich Korrelationen melden — und oft mit schwacher Gestaltung und unzureichender Kontrolle von Störfaktoren. - Instrumentalisierung von Angst

Die Äußerungen zielen auf Verunsicherung Schwangerer und potenziell auf eine Agenda im Anti-Impf-Umfeld (insbesondere mit Kennedy). Die Taktik ist bekannt: Eine harmlos erscheinende Substanz zur allgemeinen Risikowahrnehmung aufzublasen und so größere Misstrauen gegenüber medizinischen und pharmazeutischen Institutionen zu befördern. - Wiederholung eines Musters

Der Vorwurf Paracetamol führt zu Autismus reiht sich ein in das bekannte Narrativ: Substanzen (Impfstoffe, Medikamente, Umweltchemikalien und anderes mehr) seien heimtückische Ursachen von Erkrankungen, die durch Verschweigen der „Wahrheit“ verschleiert würden. Das erinnert stark an Andrew Wakefields Impf-Autismus-Lüge. Wakefield hatte manipulierte Daten vorgelegt, um eine Verbindung zwischen MMR-Impfung und Autismus zu suggerieren — eine Behauptung, die umfassend widerlegt wurde, das wissenschaftliche Ansehen von Wakefield wurde zerstört, und seine Zulassung als Arzt entzogen.

Fazit: Die Behauptungen von Trump und Kennedy sind derzeit nicht mehr als Populismus mit pseudo-wissenschaftlicher Rhetorik — sie entbehren einer belastbaren wissenschaftlichen Würdigung und ignorieren bewusst widersprechende Evidenz.

Schlussfolgerung und Empfehlungen aus medizinischer Sicht

- Die Evidenz ist nicht ausreichend, um den Rückschluss zu ziehen, dass Paracetamol in der Schwangerschaft Autismus verursacht. Vielmehr spricht eine der besten Studien (mit Geschwisterkontrolle) stark gegen einen solchen Effekt.

- In der gegenwärtigen Datenlage erscheinen positive Befunde vor allem als Hypothesen, die weiter geprüft werden müssen — insbesondere über Studien mit strenger Kontrolle genetischer/familiärer Einflüsse.

- Wenn Schwangere unter Fieber oder starken Schmerzen leiden, ist Paracetamol (bei ärztlicher Indikation und kontrollierter Dosierung) derzeit weiterhin die empfohlene Wahl, da unkontrolliertes Fieber selbst Risiken birgt.

- Öffentlichkeitswirksame Behauptungen, wie sie Trump und Kennedy vorbringen, sollten sachlich und kritisch entlarvt werden — insbesondere im Sinne des Gesundheitsschutzes, um keine vorschnelle Panik bei Frauen in der Schwangerschaft zu erzeugen.

- Die Grundlage für wirksame Prävention und Therapie von Autismus liegt nicht in der Dämonisierung eines Alltagsmedikaments, sondern in der verstärkten genetischen Diagnostik, in Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene und in der Förderung evidenzbasierter Forschung zu Gen-Umwelt-Interaktionen.