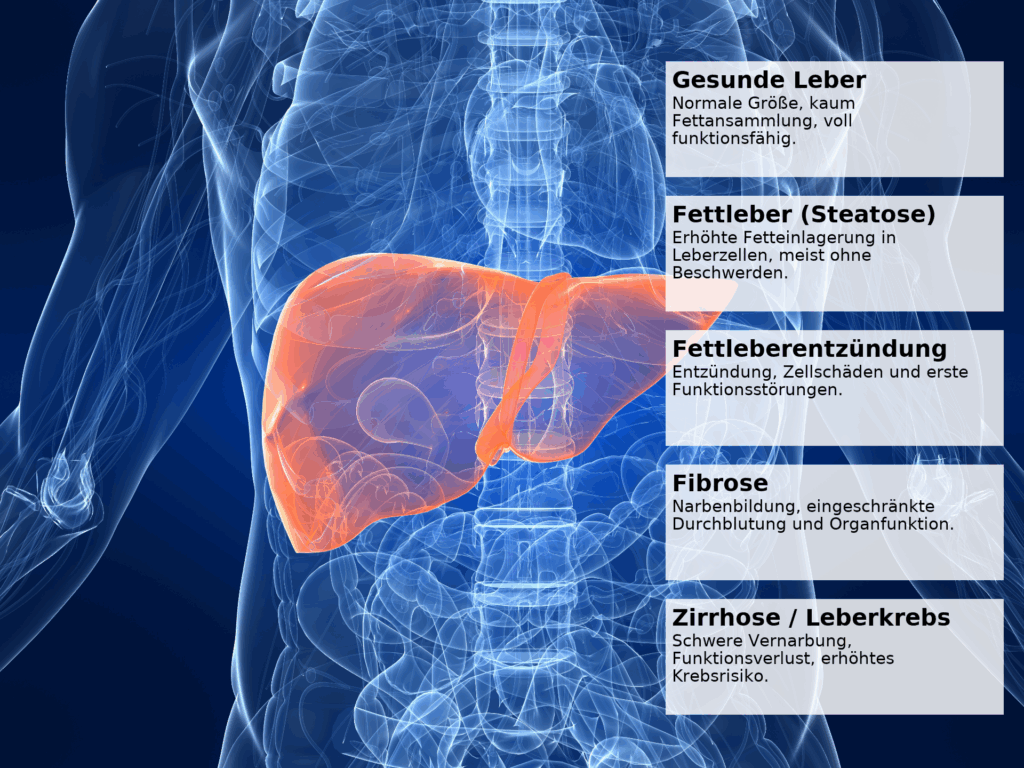

Links sieht man eine gesunde Leber, rechts ist sie bereits stark verfettet und vergrößert. In dieser Leber entzünden sich Bereiche, Zellen gehen zugrunde, es bildet sich Narbengewebe. Daraus kann eine Fibrose, also ein deutlicher narbiger Umbau des Organs entstehen. Das lebensbedrohliche Endstadium ist die Leberzirrhose. Foto: eranicle/stock.adobe.com

Fast jeder Dritte hat eine Fettleber: Mit neuen Medikamenten drohenden Tod aufhalten

Ob im Fußballstadion oder in der S-Bahn, ob im Supermarkt oder im Büro, beim Elternabend in der Schule oder beim Feierabendbier mit Kollegen, in Deutschland kann man bei Gruppentreffs ziemlich sicher sein, dass jede vierte bis dritte Person eine verfettete Leber mit sich herumträgt. Doch die meisten wissen davon gar nichts, weil sie nichts spüren, denn die Erkrankung bleibt zunächst unbemerkbar. Und genau das macht die Fettleber so heimtückisch. Sie tut selten weh, sie meldet sich lange nicht, sie läuft im Hintergrund – und kann am Ende trotzdem lebensgefährlich werden.

Ärzte sprechen deshalb von einer Volkskrankheit und einer „stillen Epidemie“. Schätzungen gehen davon aus, dass hierzulande rund 20 bis 30 Prozent der Erwachsenen eine Fettleber haben, das sind etwa 12 Millionen Menschen. Die AOK fasst es so zusammen: „In Deutschland leiden vermutlich 23 bis 25 Prozent der Menschen unter der Erkrankung – mit steigender Tendenz.“ Die Quote für Baden-Württemberg dürfte in etwa im Bundesdurchschnitt liegen. Gesonderte, verlässliche Landeszahlen fehlen bislang.

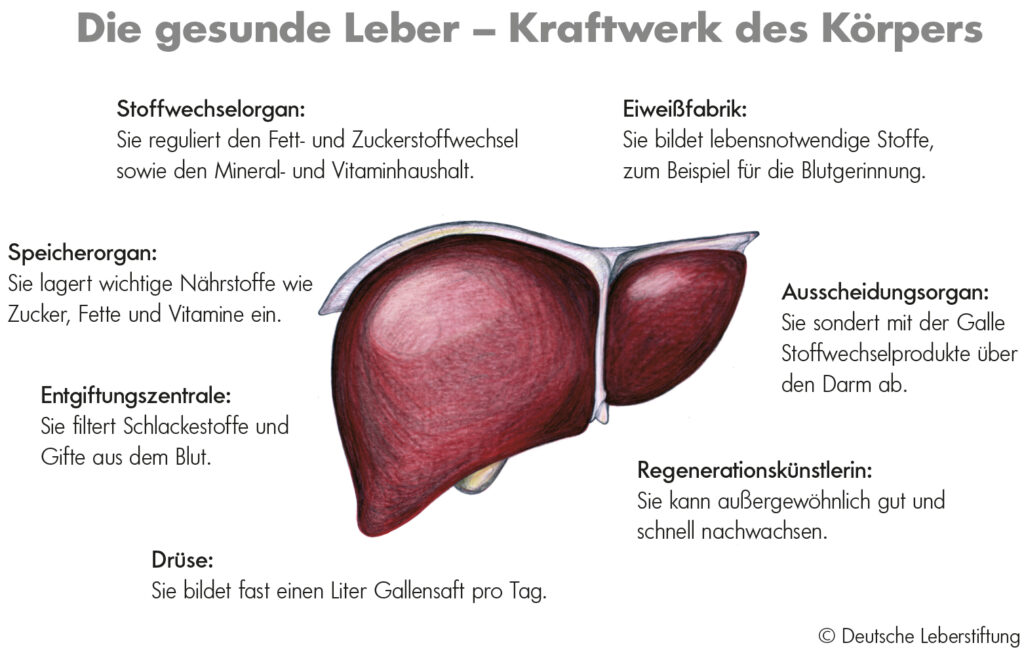

Was genau ist eine Fettleber?

Fettleber klingt ungesund, hässlich und gar brutal. Medizinisch wird inzwischen meist von MASLD gesprochen , was für „metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease“ steht. Gemeint ist eine Leber, in deren Zellen sich zu viel Fett einlagert. Ein bisschen Fett gehört dazu, aber ab etwa 5 Prozent verfetteter Leberzellen sprechen Fachleute von einer Fettleber.

Am Anfang steht meist ein simples Ungleichgewicht: Zu viele Kalorien, zu wenig Bewegung. Überschüssige Energie wird im Körper als Fett gespeichert – zuerst im Bauch, später auch in der Leber. Dazu kommen typische Begleiter: Übergewicht oder Adipositas, hoher Blutdruck, erhöhte Blutfette und ein gestörter Zuckerstoffwechsel bis hin zum Typ-2-Diabetes. Dieses sogenannte metabolische Syndrom ist der wichtigste Motor der Fettleber.

Lange galt Alkohol als Hauptschuldiger. Inzwischen weiß man: Die nicht-alkoholische Fettleber, also eine verfettete Leber bei Menschen, die gar keinen oder nur wenig Alkohol trinken, macht weltweit den größten Anteil chronischer Leberkrankheiten aus. Wer zusätzlich regelmäßig viel trinkt, schadet der Leber doppelt.

Wie sich die Fettleber entwickelt

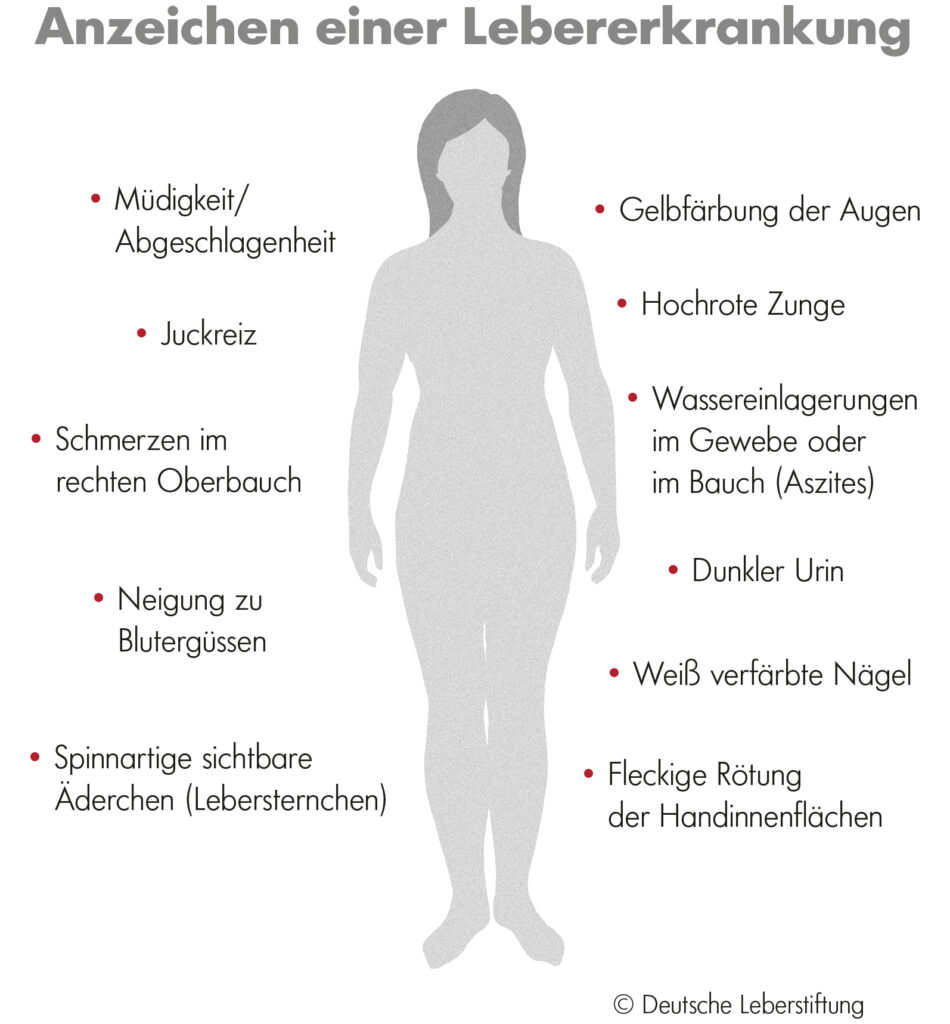

Zunächst entsteht eine einfache Steatose: Die Leber ist vergrößert und „fettig“, funktioniert aber noch halbwegs. Viele Betroffene fühlen sich allenfalls müde, abgeschlagen oder „irgendwie nicht richtig fit“. Das sind allerdings Beschwerden, die man schnell Stress oder Schlafmangel zuschreibt.

Bei einem Teil der Menschen bleibt es nicht bei dieser ersten Stufe. In der Leber entzünden sich Bereiche, Zellen gehen zugrunde, es bildet sich Narbengewebe. Mediziner nennen das Steatohepatitis, heute meist MASH. Schritt für Schritt kann daraus eine Fibrose werden, also ein deutlicher narbiger Umbau des Organs. Je mehr Narbengewebe, desto weniger funktionsfähiges Lebergewebe bleibt übrig.

Das gefährliche Endstadium ist die Leberzirrhose: Die Leber schrumpft, verhärtet, ihre innere Architektur ist zerstört. Spätestens dann wird es dramatisch. Es drohen Komplikationen wie Bauchwasser, innere Blutungen aus Krampfadern in der Speiseröhre, schwere Infektionen oder Bewusstseinsstörungen. In dieser Phase kann eine Lebererkrankung direkt lebensbedrohlich werden.

Fettleber und Leberkrebs – wie hängt das zusammen?

Eine chronisch entzündete und vernarbte Leber ist ein Nährboden für Krebszellen. Studien zeigen: Menschen mit MASH und Fibrose haben ein deutlich erhöhtes Risiko, ein hepatozelluläres Karzinom zu entwickeln, also einen primären Leberkrebs, vor allem auf dem Boden einer Zirrhose.

Heikel ist dabei, dass Leberkrebs lange keine eindeutigen Beschwerden macht. Wer eine fortgeschrittene Lebererkrankung hat, sollte deshalb regelmäßig in spezialisierte Kontrolle gehen. Leitlinien empfehlen bei Zirrhose in der Regel alle sechs Monate eine Ultraschalluntersuchung der Leber, teilweise ergänzt um einen Tumormarker im Blut. Denn je früher ein Tumor entdeckt wird, desto besser sind die Behandlungschancen.

Warum die Fettleber so gefährlich ist – auch jenseits der Leber

Die Fettleber ist nicht nur ein Problem des Organs selbst. Sie ist ein Spiegel des Stoffwechsels und ein Warnsignal für den ganzen Körper. Menschen mit Fettleber haben ein höheres Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Typ-2-Diabetes und andere Volkskrankheiten. In manchen Studien ist nicht die Lebererkrankung selbst die häufigste Todesursache, sondern genau diese Herz-Kreislauf-Komplikationen.

Ein Hepatologe bringt es so auf den Punkt: Die Fettleber sei „das Lebergesicht des metabolischen Syndroms“. Mit anderen Worten: Wer sich um seine Leber kümmert, schützt oft gleich das ganze Herz-Kreislauf-System.

Wie erkennt man eine Fettleber früh?

Das Problem: Die Leber schweigt lange. Viele Fettleberpatienten fühlen sich normal und erfahren erst zufällig bei einer Routine-Blutuntersuchung, dass mit der Leber etwas nicht stimmt.

Erste Hinweise kommen aus dem Labor: Leberenzyme wie ALT (GPT) und AST (GOT) können erhöht sein, müssen es aber nicht. Normale Werte schließen eine Fettleber nicht sicher aus. Der Hausarzt schaut deshalb idealerweise nicht nur auf die Leberwerte, sondern auch auf Bauchumfang, Blutdruck, Blutzucker und Blutfette.

Wichtig ist die Bildgebung: Mit einem einfachen Ultraschall lässt sich eine verfettete Leber häufig gut erkennen. Sie wirkt im Bild heller und etwas vergrößert. Ob schon Narbengewebe vorhanden ist, lässt sich mit speziellen Verfahren wie der transienten Elastographie („FibroScan“) abschätzen. Dabei misst ein Gerät die Steifigkeit des Lebergewebes; je steifer, desto ausgeprägter die Fibrose.

In unklaren Fällen oder wenn es um Therapieentscheidungen geht, kann eine Leberbiopsie nötig sein. Dabei wird mit einer dünnen Nadel ein winziges Stück Lebergewebe entnommen und unter dem Mikroskop untersucht. So lässt sich genau unterscheiden, ob „nur“ eine Fettleber vorliegt oder schon eine Entzündung und Fibrose.

Wie kann man einer Fettleber vorbeugen?

Die gute Nachricht: Gegen die Fettleber gibt es keinen Zaubertrank, aber sehr wirksame Alltagsmaßnahmen. Vieles, was der Leber guttut, hat man ohnehin schon einmal gehört, etwa im Zusammenhang mit Herz oder Gewicht.

Zu den wichtigsten Bausteinen zählen:

- Ein gesundes Körpergewicht: Wer Übergewicht hat, senkt mit jeder abgenommenen Kilo-Zahl das Risiko für eine Fettleber. Schon 5 bis 10 Prozent Gewichtsverlust können die Leber deutlich entlasten.

- Mehr Bewegung: Ideal sind 150 bis 300 Minuten moderate Ausdauerbelastung pro Woche – etwa zügiges Gehen, Radfahren oder Schwimmen. Dazu kommt möglichst zweimal pro Woche Krafttraining. Die Muskeln werden zum besten Fettverbrenner.

- Leberfreundliche Ernährung: Viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, hochwertige Pflanzenöle – und zurückhaltender Umgang mit stark zuckerhaltigen Getränken, Süßigkeiten und Fertigprodukten. Gerade Fruktose aus Softdrinks scheint die Leber besonders zu belasten.

- Wenig Alkohol: Wer regelmäßig trinkt, sollte ehrlich Bilanz ziehen. Schon kleine Mengen täglich können bei vorhandener Fettleber das Risiko deutlich erhöhen. Bei diagnostizierter Fettleber empfehlen Fachgesellschaften meist Alkoholabstinenz.

- Risikofaktoren im Blick behalten: Bluthochdruck, Diabetes, hohe Blutfette – all das sollte konsequent behandelt werden. Gute Blutzucker- und Blutdruckeinstellung sind immer auch Leberprävention.

Die Deutsche Leberstiftung betont in ihren Materialien sinngemäß, dass Gewichtsreduktion, mehr körperliche Aktivität und der Verzicht auf zuckerreiche Getränke die Eckpfeiler der Prävention sind – Medikamente spielen hier bislang keine Hauptrolle.

Wie wird eine Fettleber behandelt, ist sie heilbar?

Ob eine Fettleber heilbar ist, hängt stark vom Stadium ab. Die einfache Steatose, also eine reine Verfettung ohne ausgeprägte Entzündung oder Narben, gilt als grundsätzlich reversibel. Wenn Betroffene deutlich Gewicht verlieren, sich mehr bewegen und Risikofaktoren einstellen lassen, kann sich die Leber in vielen Fällen wieder normalisieren. Die Leber ist ein erstaunlich regenerationsfähiges Organ.

Auch bei einer beginnenden Steatohepatitis kann sich das Bild noch deutlich bessern. Vorausgesetzt, die Ursachen werden entschlossen angegangen. Das heißt: Abnehmen, mehr körperliche Aktivität, gesündere Ernährung, Verzicht auf Alkohol und gute Behandlung von Diabetes und Co.

Schwieriger wird es, sobald eine ausgeprägte Fibrose oder gar Zirrhose entstanden ist. Narbengewebe lässt sich nur begrenzt zurückbilden, gerade wenn es schon lange besteht. Ziel der Therapie ist dann, die Erkrankung zu stabilisieren, Komplikationen zu vermeiden und das Fortschreiten aufzuhalten. In sehr weit fortgeschrittenen Fällen bleibt als letzte Option manchmal nur eine Lebertransplantation.

Welche Rolle spielen Medikamente?

Lange gab es kein einziges Medikament, das ausdrücklich für die nicht-alkoholische Fettleber zugelassen war. In Deutschland empfehlen Leitlinien nach wie vor: Der wichtigste Wirkstoff bleibt der Lebensstil. Medikamente kommen vor allem zum Einsatz, um Begleiterkrankungen zu behandeln, wie etwa blutzuckersenkende Mittel, Blutdrucksenker oder Statine zur Senkung der Blutfette.

In Leitlinien und Studien tauchen seit Jahren einige „Dauerbrenner“ auf, die aber bisher meist ohne offizielle NASH-/MASH-Zulassung sind:

- Pioglitazon (ein älteres Diabetesmedikament): Kann bei Patienten mit NASH die Entzündung und Verfettung der Leber etwas bessern, wird aber wegen Nebenwirkungen (Gewichtszunahme, Flüssigkeitseinlagerungen) sehr selektiv eingesetzt.

- Vitamin E: Bei nicht-diabetischen NASH-Patienten zeigte sich in Studien ein positiver Effekt auf Entzündung und Leberwerte, ist aber wegen möglicher Langzeitrisiken umstritten.

- GLP-1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid (Ozempic/Wegovy): Eigentlich für Diabetes und Adipositas gedacht, führen sie zu deutlicher Gewichtsabnahme und weniger Leberfett. Mehrere Studien und Meta-Analysen zeigen, dass Semaglutid Leberfett und Entzündungsaktivität reduziert und bei einem Teil der Patienten die MASH/NASH-Histologie verbessert.

- SGLT2-Hemmer, Statine und andere Stoffwechselmedikamente: Verbessern vor allem das Herz-Kreislauf-Risiko und Diabetes, indirekt hilft das auch der Leber – sie gelten heute eher als „Risikosenker“ denn als direkte NASH-Therapie.

Bis 2024/25 waren das im Prinzip alles Krücken, aber kein offiziell zugelassenes Medikament gegen die Fettleberentzündung selbst.

Resmetirom – der neue Hoffnungsträger

Resmetirom (Handelsname: Rezdiffra) ist das erste Medikament, das wirklich speziell für MASH/NASH mit Fibrose zugelassen wurde. Resmetirom ist ein selektiver Thyroid-Hormon-Rezeptor-β-Agonist (THR-β), der gezielt in der Leber ansetzt. Vereinfacht gesagt:

- es kurbelt den Fettabbau in der Leber an

- reduziert Leberfett, Entzündung und Fibrosemarker

- verbessert zusätzlich die Blutfettwerte (LDL-Cholesterin)

In der großen Phase-3-Studie MAESTRO-NASH zeigte sich nach 52 Wochen:

- MASH/NASH-Resolution (Entzündung weg, ohne Fibroseverschlechterung) bei etwa 26 bis 30 Prozent der Resmetirom-Patienten gegenüber knapp 10 Prozent unter Placebo

- Verbesserung der Fibrose um ≥1 Stadium bei etwa 24 bis 26 Prozent gegenüber 14 Prozent unter Placebo

Das ist nicht spektakulär im Sinne von Wunderheilung, aber ein klarer, klinisch relevanter Unterschied. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es bisher gar nichts Zugelassenes oder wirklich Helfendes gab.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Resmetirom (Rezdiffra) im März 2024 per beschleunigter Zulassung für Erwachsene mit nicht-zirrhotischer MASH/NASH mit mäßiger bis fortgeschrittener Fibrose (F2–F3)freigegeben. Im Juni 2025 gab es eine positive Empfehlung des EMA-Ausschusses der European Medicines Agency für eine bedingte Zulassung. Im August erteilte die EU-Kommission offiziell eine bedingte Marktzulassung für Rezdiffra in der gesamten EU. Stand November gilt: Resmetirom ist in der EU und damit auch in Deutschland zugelassen, die tatsächliche Verfügbarkeit in der Praxis befindet sich jedoch gerade im Aufbau und das zuerst in spezialisierten Zentren. Parallel laufen Preis- und Erstattungsfragen. Für einzelne Patienten mit fortgeschrittener MASH/Fibrose wird es voraussichtlich zunächst vor allem in Leberambulanzen großer Kliniken eingesetzt.

Aber: Resmetirom ist kein Reset-Knopf“für die Leber, allerdings reduziert es Leberfett und Entzündung, verbessert bei einem Teil der Patienten die Fibrose, senkt Cholesterin und andere Stoffwechselmarker, was auch kardiovaskulär hilfreich sein dürfte. Ein wichtiger Punkt: Die Zulassung ist „bedingt“. Es fehlen noch langfristige Outcome-Daten (zum Beispiel weniger Leberkrebs, weniger Transplantationen), die in laufenden Studien nachgeliefert werden müssen.

Die Food and Drug Administration (FDA) in den USA hat Wegovy im August 2025 zusätzlich zur Behandlung von MASH mit moderater bis fortgeschrittener Fibrose zugelassen – als zweite MASH-Therapie nach Resmetirom.

Was Betroffene konkret tun können

Alle genannten Therapien sind verschreibungspflichtig und teils mit relevanten Nebenwirkungen verbunden. Welche Kombination für eine einzelne Person sinnvoll ist, müssen Hepatologen, Diabetologen oder hausärztliche Internisten im Einzelfall entscheiden. Trotz Resmetirom und Wegovy bleiben Lebensstil und Behandlung der Grunderkrankungen die Basis für die Gesunderhaltung der Leber. Die neuen Medikamente sind kein Ersatz, sondern eher ein „Turbo“ oben drauf für ausgewählte, höher gefährdete Patienten. Auch mit Tablette oder Spritze führt kein Weg an einer Lebensstiländerung vorbei: Wer seine Ernährung und Bewegung nicht dauerhaft umstellt, wird mit Medikamenten allein die Fettleber kaum in den Griff bekommen.

Wer die Diagnose Fettleber bekommt, muss nicht in Panik verfallen, sollte aber die Chance des Befunds nutzen, denn kaum eine chronische Erkrankung reagiert so gut auf einen veränderten Lebensstil.

Es lohnt sich also,

- realistische Abnehmziele zu setzen,

- Schritt für Schritt mehr Bewegung in den Alltag zu bringen,

- zuckerhaltige Getränke und Snacks zu reduzieren,

- regelmäßig beim Hausarzt Blutdruck, Zucker und Fette kontrollieren zu lassen,

- und bei Unsicherheit eine hepatologische Spezialsprechstunde in Anspruch zu nehmen.

Die Fettleber ist damit ein Warnsignal wie auch ein Wendepunkt. Wer früh gegensteuert, kann seine Leber entlasten und gleichzeitig Herz, Gefäße und Stoffwechsel schützen. Die Leber bedankt sich leise, mit besseren Blutwerten, mehr Leistungsfähigkeit und einem deutlich geringeren Risiko für schwere Folgeerkrankungen. tok

Info

Mehr zum Thema finden Sie hier:

Deutsche Leberstiftung – Patienteninfos, Broschüren und Fachinformationen zur Fettleber.

Deutsche Leberhilfe e. V. – gut verständliche Patientenbroschüren zur Fettleber mit Erklärungen zu Diagnose und neuen Fachbegriffen.

AOK und andere Krankenkassen-Portale mit laienverständlichen Artikeln zur „unterschätzten Volkskrankheit Fettleber“.

Kochbuch und Broschüren für die Lebergesundheit

Die Deutsche Leberstiftung bietet Kurzbroschüren zu den Themen „Leber und Fett“ sowie „Leber und Leberwerte“ für Betroffene und Angehörigen an. Bestellmöglichkeiten und Download auf der Serviceseite unter www.deutsche-leberstiftung.de.

Eine Hilfestellung auf dem Weg zu einer gesunden Leber ist „Das große Kochbuch für die Leber“, herausgegebenen von der Deutschen Leberstiftung. Die 122 lebergesunden Rezepte enthalten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Angaben zu den wichtigsten Nährwerten. Bei jedem Rezept lässt sich durch Symbole schnell und eindeutig erkennen, für welche Erkrankungen es geeignet ist. Das Kochbuch ist in Zusammenarbeit mit der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie und der Schule für Diätassistenz an der Medizinischen Hochschule Hannover sowie der Deutschen Leberstiftung entstanden. pm

„Das große Kochbuch für die Leber“, humboldt, 2022, 260 Seiten, mehr als 70 Abbildungen, ISBN 978-3-8426-3100-7, Preis: 28 Euro.